Фото тега закарпатье. 35photo.pro

19 сен, 2014 19 сен, 2014Комментарии / Просм.: 6025 183  24 авг, 2018 24 авг, 2018Комментарии / Просм.: 1145 168  13 янв, 2014 13 янв, 2014Комментарии / Просм.: 11063 159  05 окт, 2012 05 окт, 2012Комментарии / Просм.: 8349 154  29 июл, 2013 29 июл, 2013Комментарии / Просм.: 7713 154  20 май, 2019 143  09 апр, 2014 09 апр, 2014Комментарии / Просм.: 4388 142  16 ноя, 2018 132  17 июн, 2014 17 июн, 2014Комментарии / Просм.: 4677 129  17 июл, 2014 NOSTALGY © Влад Соколовский 128  17 авг, 2018 123  09 дек, 2019 121  04 авг, 2019 120  07 сен, 2013 07 сен, 2013Комментарии / Просм.: 14515 *** © Аркадий Курта 113  04 сен, 2018 107  01 сен, 2016 105  10 ноя, 2013 96  16 фев, 2014 87  16 мар, 2014 87  04 сен, 2014 87  31 мар, 2014 86  28 ноя, 2013 85  23 мар, 2014 84  06 апр, 2014 83  06 сен, 2018 80  15 сен, 2013 78  26 фев, 2014 73  05 фев, 2019 72  13 фев, 2019 72  26 фев, 2014 71  27 окт, 2019 71  05 июн, 2014 70  02 мар, 2014 69  24 ноя, 2013 67  31 май, 2017 65  23 сен, 2013 *** © Аркадий Курта 64  01 ноя, 2019 64  09 июн, 2013 63  09 июн, 2013 63  02 апр, 2015 63  05 ноя, 2018 61  13 ноя, 2013 60  23 дек, 2013 59  27 окт, 2019 59  09 фев, 2019 57  13 сен, 2013 *** © Аркадий Курта 54  30 дек, 2014 54  11 янв, 2017 54  12 фев, 2018 54  13 ноя, 2019 54  08 мар, 2016 53  27 фев, 2018 53  16 дек, 2012 50  03 ноя, 2019 49  13 ноя, 2019 49  01 мар, 2019 48  11 сен, 2013 *** © Аркадий Курта 47  31 янв, 2018 47  17 фев, 2019 46  26 фев, 2018 45  13 ноя, 2010 44  05 сен, 2013 44  11 окт, 2016 44  01 мар, 2019 44  20 ноя, 2018 43  16 сен, 2013 *** © Аркадий Курта 40  14 июн, 2014 40  07 мар, 2019 39  20 фев, 2019 39  04 июн, 2013 37  28 авг, 2013 36  06 сен, 2016 36  04 май, 2018 36  02 июн, 2018 35  30 окт, 2019 35  01 янв, 2014 34  29 ноя, 2019 34  09 окт, 2019 33  06 ноя, 2019 33  21 апр, 2017 32 |

Как живут села Западной Украины. Минай

Минай – село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 3088 человек. Сейчас, наверное, побольше будет.1. Село находится на самом западе страны. В четырех километрах – уже ЕС (Словакия)

Как сообщает нам Википедия, в письменных источниках с XIII по XV вв. село было известно под названием «Ninaj». Только с XVI века стало употребляться название Минай, которое вытеснило первоначальное Нинай.

Со второй половины XIII в. село принадлежало шляхтичам Фелицию, Эгедию, Яну, о чем говорится в грамоте от 1273 года. В XVI в. значительно сократилось количество крестьянских хозяйств, в 1599 году в Минае насчитывалось 5 зависимых хозяйств и усадьба землевладельца.

Во второй половине XVIII в. в селе было две церкви — кальвинистская и греко-католическая. Это является свидетельством того, что в селе тогда жили мадьяры и русины.

2. Вот оно на карте Украины

3. Таковы границы села на карте Google. Хотя она почему-то не захватывает завод «Ядзаки Украина» и большой жилой комплекс, у которых юридический адрес значится как с. Минай. Ну да ладно. Фиолетовым примерно показано, где бы будем сегодня гулять. Как видно – мы и половины не охватили. Можно спокойно себе еще раз отправляться исследовать.

4. Минай находится прямо возле Ужгорода. Город и село разделяет всего лишь дорога. Вот она — улица Можайского. Слева Ужгород — справа Минай. Многие работают в Ужгороде, а живут в Минае. И дети многих селян ходят в ужгородские школы и садики.

5. Так сказать, новая часть села. 25 лет назад здесь (и то, что на первом фото) было пшеничное поле. Потом его поделили на участки и продали людям. Которые тут же начали строиться.

6. Спустимся вниз. На въезде в село находится Богословская академия имени Теодора Ромжи, являющаяся высшим учебным заведением Русинской грекокатолической церкви.

7. Улица

8. В Закарпатье если строят новые частные дома, то в основном 2-3 этажа. Но можно встретить и 4-этажные.

9. Жители, видно, скинулись и выложили плиткой свою улицу. Встречалось такое и в Ужгороде пару раз.

10. В конце обычно тупик, чтобы чужие не ездили и не раздалбливали плитку.

11. Здесь дорогу «закрыли» баскетбольным кольцом.

12. Дом спереди — Минай. Желтая многоэтажка — уже Ужгород

13.

14.

15. Сельские улочки. Асфальтированы лучше чем ужгородские дороги. В прямом смысле. Там еще дальше увидим.

16.

17.

18.

19. Газ есть везде. Но некоторые предпочитают дровами отапливать. Дешевле.

20. Это новый жилой комплекс.

21.

22.Приписан к селу. Хотя до Ужгорода 5 минут ходьбы. И дети ходят в ужгородские школы и садики.

23. Про него мой рассказ здесь

24. На окраине можно встретить не асфальтированные дороги.

25. Повстречалась такая «крепость». Двойной забор, всё в камерах. Еще и елками с туями запрятались, чтобы совсем уже никто ничего не мог увидеть. Для Закарпатья это нетипично. Тут и богачи могут жить за прозрачными заборами. В крайне случае — просто непрозрачную ограду поставят и пару камер. Но чтоб так — аж двойной забор. Только тока и колючей проволоки не хватает. Интересно, кто там живет.

26. Причем у них такие потрясающие ворота. Внизу когда смотришь, то они огромные.

27. Есть и старые дома. Это в Закарпатье считается старым домом. В селах (по крайней мере при больших трассах) тяжело встретить покосившуюся хибару, грозящуюся обвалиться.

28. Сельское кладбище

29. Пройдемся еще по улочкам.

30. Как многие уже знают — в Западной Украине распространены прозрачные заборы

31.

32.

33. Еще попалась улочка без асфальта

34. Около трассы стоит старая трехэтажка

35. Мы вышли на трассу Ужгород — Чоп. Она проходит через село

36. Остановка. В Минай ездит обычный ужгородский автобус №12. Заезжает еще в следующее село Розовка. Проезд 3 гривны.

37. Интернет говорит, что это сельская школа. В которой учатся 43 ученика. Многие местные просто ходят в Ужгородские школы.

38.

39. Просто запредельное количество церквей на одно трехтысячное село. И это только те, что попались. Может там еще есть.

40.

41. Идем по трассе в сторону Ужгорода

42.«Тиса» — ресторанно-развлекательный комплекс

43. Магазинчик

44. Цветы продают

45. От трассы отходит улица. И сюда умудрились недавно асфальт новый поставить. Говорю же, что дороги лучше чем в Ужгороде. У нас заплатка на заплатке почти везде. Одни ямочные ремонты каждый год.

46. Здесь вообще видно, что буквально на днях поставили новый. Еще запачкаться не успел. Надо бы и на тех улочках прогуляться однажды.

47. Старый домик попался опять.

48. Магазин с продуктами. В Закарпатье почти все маленькие магазинчики с едой на венгерский манер называют АВС. Очень удобно. Не надо гадать или это кафешка, или другой магазин. Кто-то думает, что это сеть магазинов. Но это каждый сам по себе. Читается не как Эй-Би-Си, а А-Бэ-Цэ. Местные говорят: «Я иду а абэцэшку, куплю хлеба».

49. Нова почта

50. Какие-то кафешки

51. Машины продают. Это уже почти возле Ужгорода

Достопримечательности Закарпатья (47): фото и описание — список, что и где посмотреть в Закарпатье (Украина): интересные места и обзоры

Географический центр Европы

Рекомендовать место

1

1

На западе Украины, в Раховском районе, близ села Дилово окруженное высочайшими горными вершинами Украинских Карпат находится живописная местность, претендующая на почетное звание географического центра Европы.

В 1887 году группа австрийских инженеров проводила в этом районе топографическую съемку для строительства железной дороги. В процессе работ инженеры обратили внимание, что где-то неподалеку может располагаться географический центр Европы. Вскоре венские ученые подтвердили это предположение тщательными расчетами. Место было отмечено скромной бетонной стелой с торжественной надписью на латыни: «Постоянное точное вечное место…»

В 1977 году рядом с исторической стелой была установлена еще одна, работы скульптора Козурака. Сходящиеся крестообразно линии семиметровой стелы символизируют четыре стороны света.

Координаты: 47.93388400,24.16910300

Озеро Синевир

Рекомендовать место

6

2

Озера Закарпатья

Удивительной красоты озеро Синевир — Полянское, расположенное на высоте 989 метров над уровнем моря, является крупнейшим озером украинского Закарпатья. Оно расположено рядом с селом Синевирская поляна,Межгорского района Закарпатской области.

Существуют красивые местные легенды о происхождении этого озера. По одной из них, оно получилось из слез красавицы Сини, оплакивающей своего погибшего возлюбленного Вира, по другой легенде — из слез пастуха Ивана, разлученного с родиной. На самом деле, озеро образовалось около десяти тысяч лет назад, в послеледниковый период, в результате сильного оползня, вызванного землетрясением.

Озеро окружено горами, на которых растут древние ели и пихты. Синевир просто поражает своим великолепием, особенно если смотреть на него с горы Озерной. Тогда становится понятным второе название Синевира — Морское око.

В 1989 году на территории, окружающей озеро, был создан национальный парк Синевир. На его территории запрещена охота, а в озере запрещено ловить рыбу, хотя там и водятся такие редкие виды рыб, как радужная,озерная и ручьевая форель, а также гольяк.

А на полустрове можно увидеть 13-метровую скульптуру Сини и Вира, выполненную из красного дерева.

Координаты: 48.61666700,23.68388900

А какие достопримечательности Закарпатья вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Церковь Николая Чудотворца

Рекомендовать место

6

Церкви Закарпатья

Датирующая резная надпись находится на дверях. Деревянная, двухсрубная, трехчастная. Построена из дубовых брусьев, соединенных врубками в натяжной замок, покрыта лемехом. Фундамент каменный, положенный на растворе. Над бабинцем возвышается четырехгранная каркасная башня, завершенная высоким шпилем с четырьмя башенками на углах основания. Под крышей башни размещены аркада и подсебитье.

В режиме фото вы можете просматривать достопримечатальности в Закарпатье только по фотографиям.

Церковь Михаила Архангела

Рекомендовать место

2

Церкви Закарпатья

Негровец (укр. Негровець, венг. Felső kalocsa) село в Межгорском районе, Закарпатской области Украины. Расположено в верховье реки Теребля, на расстоянии 20 км. от районного центра – Межгорье. Через село проходит автодорога Колочава – Межгорье.

В Негровеце есть архитектурный памятник деревянного зодчества – церковь Св. Арх. Михаила. В постройке храма чувствуется опыт мастеров, создавших образцы святынь Марамороша.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Рекомендовать место

2

Церкви Закарпатья

В «сердце Верховины», а именно в славном Пилипце есть не только профессиональные горнолыжные трассы и красивый водопад Шипот, но есть также незаметный на первый взгляд выдающийся архитектурный памятник национального значения — церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XVIII ст.

Древнейшую церковь построили в урочище Закутья в начале 1500-ых гг., но она сгорела. Вторая церковь Благовещения Господня была построена посреди села, на холме Юрчика в 1671 г., сгорела в 1758 г. В 1801 г. в селе были две деревянные церкви — главная на 340 верян и малая, на 120 верян в верхнем конце. Верхняя церковь уже тогда была в плохом состоянии, и вещи из нее перенесли в нижнюю, которая по сей день украшает село.

Замок Паланок

Рекомендовать место

13

Замки Закарпатья

Приближаясь к Мукачево, этот замок трудно не заметить: он поистине величественный и неприступный. Высота горы, на которой расположился Паланок, равна высоте 18-этажного дома.

Красивое название Паланок замок получил от названия деревянных кольев, которые изначально обороняли крепость. Замок выдержал множество осад австрийцев.

Паланок состоит из трех частей разных уровней, которые называются Верхним, Средним и Нижним крепостями. Верхний замок самый старый (XIV век) и самый высокий (Средний и Нижний замки построены на несколько десятков метров ниже Верхнего).

В разные времена замок был тюрьмой и учебным учреждением. Интересен факт, что после падения Бастилии именно Паланок стал общеевропейской политической тюрьмой. Сейчас в замке находится исторический музей и картинная галерея.

Координаты: 48.43152600,22.68742400

Николаевская Церковь

Рекомендовать место

1

1

Церкви Закарпатья

с. Прислоп, Закарпатская обл.

Церковь Св. Николая Чудотворца в Прислопе напоминает формами деревянный храм в Торуни, но она намного больше и стройнее, с тонким рисунком силуэта башни и изящными линиями. С трех сторон храм окружает аркада на высоких резных фигурных столбах. В уменьшенном размере они повторяются в аркаде обхода. Двухъярусная колокольня с широким навесом опасанья и аркадой во втором ярусе, где размещены колокола, покрыта восьмискатной шатровой крышей. Формы колокольни намного древнее форм самого храма и резко контрастируют с ним. В интерьере сохранились декоративная резьба XVIII в. в стиле барокко работы местного мастера, а также отдельные произведения станковой темперной живописи XVI-XVII вв. Николаевская церковь действующая, от реставрирована в 1968 г. Считается шедевром барочной верховинской деревянной архитектуры.

А вам интересно знать насколько хорошо вы знаете достопримечательности Закарпатья? Тест: на сколько хорошо вы знаете Закарпатье.

Николаевская церковь

Рекомендовать место

1

Церкви Закарпатья

Туристов в Сваляве заинтересует памятник архитектуры XVI в. — деревянная церковь Николая Чудотворца. Из документальных источников известно, что в XVIII в. на южную окраину Свалявы, вприселок Быстрый, из соседнего горного села перевезли старую лемковскую Николаевскую церковь. Изначально, по мнению исследователей, ее построили в 1588 г. по образцу бойковского стиля.

В 1759 г. храм существенно перестроили и перенесли на новое место, хотя дубовые срубы и перекрытия навы с одним заломом сохранились. На стенах бабинца виднелись даты «1733» и «17..2». Очевидно, они свидетельствуют не о возрасте церкви, а о ее ремонтах. Именно после ремонтов церковь стала образцом лемковского архитектурного стиля. На лемковское происхождение церкви указывает высокая башня с барокковым окончанием, стремительное нарастание форм от низкого алтаря до башни и открытая галерея с резными столбиками вокруг бабинца.

Рахов, Закарпатье (фото): pauluskp — LiveJournal

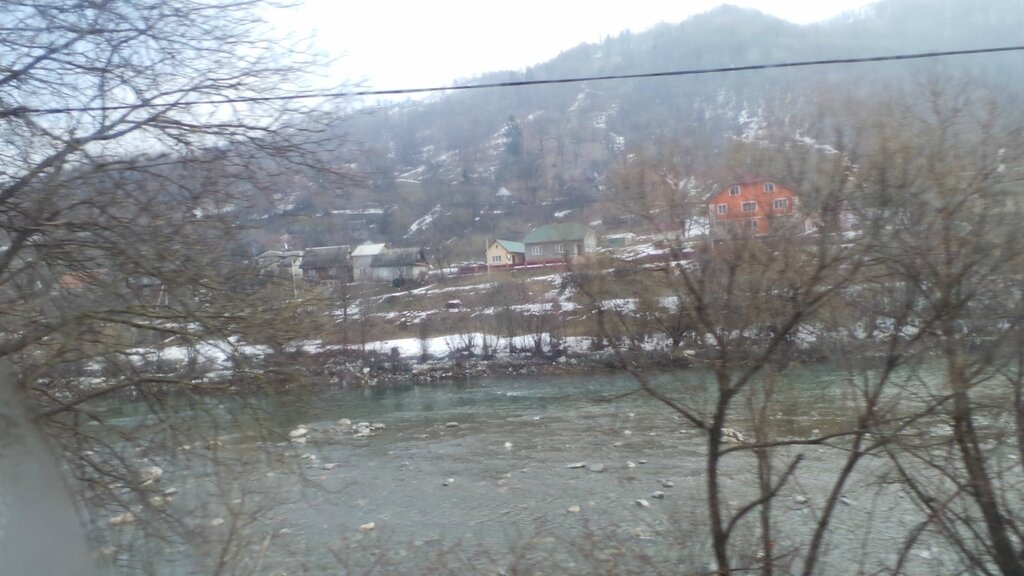

Добираться из Закарпатья в Прикарпатье сложнее и дольше, чем из Киева. Поездом приходится ехать, делая большой крюк, через Львов, а потом до Ивано-Франковска. Я рискнул автобусом напрямую — и пожалел. 14 часов, с двумя пересадками, на обычных автобусах-маршрутках, врагу такого не пожелаешь.Разве что местами в окно было интересно смотреть. К примеру, несколько десятков километров дорога идет вдоль Тисы, а на другом берегу Румыния.

1. Лавочка на автобусной остановке, рядом синий знак «Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен», Тиса и вид на Европу.

2. Внешне румынские села ничем не отличаются от закарпатских. Из окна нормальные фотографии делать трудно, появилось желание погулять здесь ближе к лету, а заодно и пограничников потроллить фотосъемкой — стопроцентно будут запрещать.

В Рахове два часа ждал автобуса, было время пройтись по городу. Он небольшой, всего 15 000 жителей.

2. Но свой Владимир имеется.

3. Улицы без мусора, дороги и тротуары в нашем узнаваемом стиле. Не Европа.

4. Мост через Тису, центр города.

5. Глубина по колено, как и у большинства горных речек.

6. Центральная площадь, памятник советским солдатам. В мою коллекцию аналогичных памятников на Западной Украине — http://pauluskp.com/news/35e67ae81.

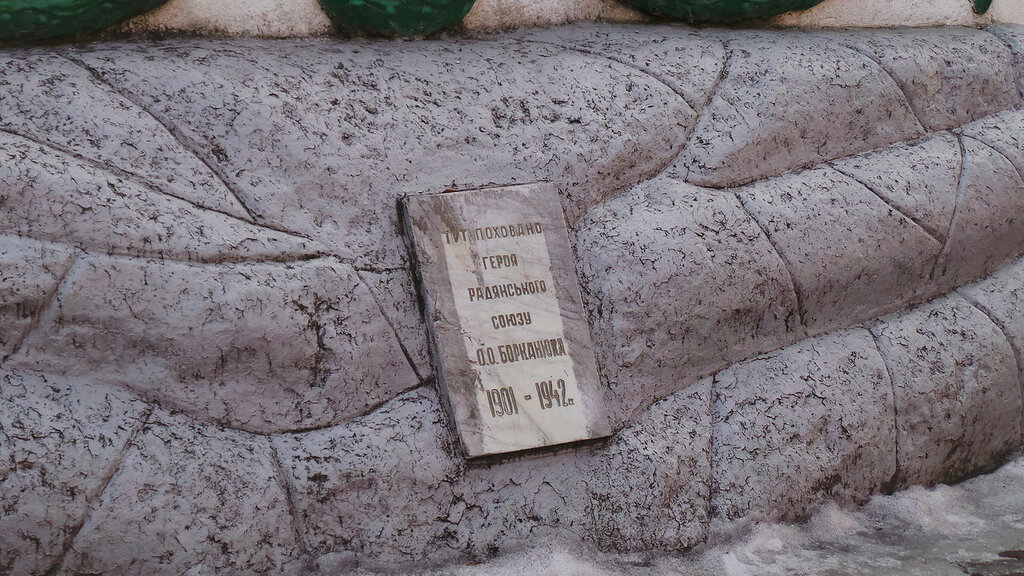

7. Рядом памятник Герою Советского Союза Борканюку.

8. Он здесь похоронен.

9. Надпись на постаменте.

10. Рядом здание райадминистрации.

11. Заметил, что если над админзданиями на Закарпатье нет флагов соседних государств, то там, скорее всего, будет черно-красный.

12. Идем дальше, здесь тротуары получше.

13.

14.

15. Вывеску не меняли с советских времен.

16. Машина времени.

17. Здесь та же история.

18.

19. Популярные услуги.

20. Еще один памятник советским оккупантам.

21. Арык.

22. Патриотичные оградки, куда без них.

23.

24. Доска объявлений. Японский завод «Ядзаки» вслед за инфляцией повысил зарплату в гривнах до 6000, оставляя ее на уровне 200 евро. Рабочая сила здесь дешевле, чем в соседнем для японцев Китае.

25. На улицах часто встречаются мамы с колясками.

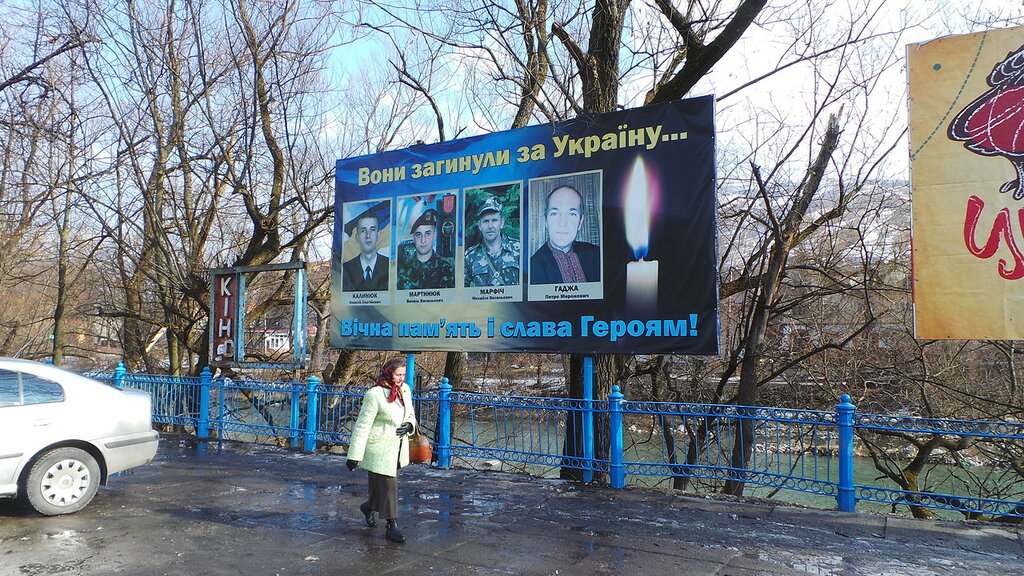

26. Мемориальные доски Герою Небесной Сотни и солдату, погибшему в Луганской области.

27.

28. Православный храм, а рядом еще один памятник Герою Совесткого Союза Борканюку.

29. Почитал о нем — секретарь Закарпатского крайкома партии, был сброшен из самолета на Закарпатье для организации партизанской войны, расстрелян немцами.

30. Дом культуры.

31. На фасаде Дома культуры.

32. Реклама популярных услуг.

33.

34. Железнодорожный вокзал.

35. Полезная информация для туристов. В горах постоянно кто-нибудь теряется.

36. Едем дальше.

Чуть позже покажу Яремче.

pauluskp.com

Блог в соцсетях: Твиттер Вконтакт Фейсбук Гуглоплюс Ютуб Инстаграм

Колочава. Часть 2: Старое Село: varandej — LiveJournal

Продолжаю рассказ о Колочаве — огромном и очень красивом селе в высокогорной части Закарпатья. В прошлой части мы осмотрели собственно село, но его главная достопримечательность — скансен «Старое Село», основанный в 2006 году и продолжающий развиваться, достоин отдельного рассказа. Собственно, это уже третий скансен за мою карпатскую поездку — другие были во Львове и в Ужгороде. И не менее интересный: этнография широкого охвата от евреев до лесорубов здесь сочетается с музеем «Колочавская узкоколейка» — единственным таким во всей Украине.

«Старое Село» отделено от собственно села одной из многочисленных колочавских речек. У входа — всё тот же Микола Шугай, разбойник, увековеченный чешским писателем Иваном Ольбрахтом. Как уже говорилось в прошлой части, «Старое Село» и его филиалы (такие как «Старая школа» или «линия Арпада») — инициатива земляка, депутата и банкира Станислава Аржевитина, задумавшего открыть в своём селе целых 10 музеев, и «Старое Село» — центр этой системы. Все экспонаты собраны в Колочаве и окрестностях. Вход на территорию свободный (но платный), а вот в помещения — только с эскурсоводом. Это стоит 50 гривен, и поначалу я колебался, но как только началась экскурсия, которую вёл удалого вида мужичок, отлично говоривший по-русски — понял, что жалеть этих денег не надо.

2.

Первый экспонат музея — хата бедняка. Это актуально, ибо в скансене Ужгорода по непонятным причина представлены только богатые и зажиточные усадьбы, от чего может сложиться впечатление, что Закарпатье сто лет назад жировало. На самом деле нищета тут была кромешной. И преобладали в Закарпатье такие хаты — без всяких веранд и резьбы:

3.

Почти во всех музейных хатах — вот такие вот замки. «Ключ» торчит из двери — экскурсовод таскал их с собой целую охапку:

3а.

В бедняцкой хате — земляной пол, лавочки для спанья, теснота, голые стены. В общем-то даже беднее, чем русские избы того времени, что-то подобное я видел разве что в белорусской Строчице.

4.

А как иначе? Ни чернозёма, ни больших рек, ни пространств, способных прокормить любого желающего. И надо сказать, «хата бедняка» тут — ещё не самая бедная:

5.

Рядом хозпостройки, хлев с утварью. В хлеву обитает чучело кабана. Обратите внимание на ярмо — оно тут использовалась не только для скота, но и как инструмент правосудия. Например, пойманный вор должен был в этом ярме ходить по селу и рассказывать всем встречным, что, когда и у кого он украл. В общем-то в селе, где все друг друга знают — пожалуй, более серьёзная мера, чем лишение свободы с казённой баландой.

6.

Крестик на коньке — такие, только из ажурного металла, нередко можно увидеть и на современных особняках:

7.

А вот особенно интересный мне экспонат — ручная лесопилка, или тартак. Сбоку висит пила, которую один берёт снизу, а другой сверху, и вжик-вжик-вжик! В Австро-Венгрии и Чехословакии у Закарпатья была совершенно чёткая специализация — лесозаготовки. Отдельным искусством был сплав лесоплотов по горным рекам. В Синевирской Поляне то ли был, то ли есть даже музей лесосплава — в 1994 и 2000 годах он был разрушен двумя паводками, одни говорят — что восстановлен, другие — что разобран окончательно. Если кто прояснит ситуацию, кинув мне ссылку на актуальные фотографии — буду рад.

8.

Следующий объект — приходская греко-католическая школа (причём табличка на стене — от школы общеобразовательной). Такие распостранились по закарпатским сёлам в конце 19 века, и для русин зачастую были единственной возможностью получить начальное образование на родном языке. Лавочки на лужайке — её «летний класс»:

9.

Основной же класс выглядит так, но стоит иметь в виду, что пока здесь же экспонируется много предметов церковной утвари — собственную церковь или часовню музей ещё не построил, а выставлять их более негде. Не помню, сколько в этой школе классов, но учились вместе дети разных возрастов:

10.

Напротив входа в класс — тесная комната. Я думал было, что здесь жил учитель, но оказалось — нет: чаще всего греко-католическая церковь арендовала помещения этих школ у крестьян, и здесь жил хозяин дома:

11.

А напротив в это время музицировали вот эти обаятельные ребята, которых снимали оператор и девушка-репортёр из Киева:

12.

Следующая постройка — трактир, вмешающет самую обширную и сложную экспозицию. Дело в том, что исторически трактиры в Закарпатье содержали евреи:

13.

Они появились здесь в 17 веке, в основном беженцы из Украины, охваченной восстанием Хмеля-злодея — так евреи прозвали Богдана Хмельницкого, чьи погромы были самыми массовыми вплоть до ХХ века. Продолжали они сюда переселяться и позже, но интересно другое: в Закарпатье евреи, у которых как известно этнокультурным ландшафтом является город, расселялись в основном по деревням. Две-три еврейские семьи в каждом селе — без раввинов и какой-либо организации. В общем, жили они здесь незаметно — но потому спокойно, и прибывали всё активнее, к 1930 году составив 15% населения Закарпатья, или треть от всей еврейской общины Чехословакии. Мобильность, деловитость и связи, видимо, и стали причиной того, что евреи стали в Закарпатье главными корчмарями:

14.

В той же корчме — запасы, а дальше жилая комната:

15.

Большинство закарпатских евреев были хасидами:

16.

Здание трактира в плане Г-образное, и во втором его крыле ещё две экспозиции. В одной — номер постоялого двора, содержание которых также было по части евреев:

17.

И молельный дом — даже не синагога, а бужня, грубо говоря иудейский аналог часовни. В маленьких общинах Закарпатья преобладал этот тип:

18.

На заднем дворе — ещё и две надгробные плиты. Где-то в Колочаве есть еврейское кладбище, и по словам экскурсовода, эти плиты валялись в стороне, кем-то снятые с могил, и только поэтому местная еврейская организация разрешила переместить их в музей.

19.

«Повозка Эгана» на заднем плане тоже не случайнаа. Эдмунд Эган — эмиссар венгерского правительства, которого отправили сюда в 1897 году разобраться в причинах столь крайней нищеты региона. Эган не стал изобретать велосипед, а доложил в Будапешт, что это, как всегда, жиды во всём виноваты. В Будапеште поверили на слово, и в общем последние 20 лет Австро-Венгерской империи были здесь очень тяжёлым временем. Ну а дальше — Вторая Мировая война, и Венгрия как самый верный союзник Третьего Рейха (единственная страна, которая не перешла на другую сторону до самого конца войны!) создала для Холокоста все условия. Из ста тысяч евреев Закарпатья до конца войны дожили 10-15 тысяч.

19а.

Дворик с надгробиями уже глядит на основную площадку музея, показанную на вводном кадре. Что мне понравилось в «Старом Селе» особенно — это живость, которая бывает только в сельских скансенах. Вот скажем прямо через музей дядька ведёт коня:

20.

Ещё несколько хат располагаются выше по склону. Хата лесорубов, на которой висит в том числе инвентарь:

21.

Внутри. Вон тот ящик — прототип душевой кабинки: открываешь крышку, залезаешь так, что только голова торчит, наливаешь воды и через шланг поддаёшь жару. Лесорубами в Закарпатье были населены целые сёла, например «столица» закарпатской части Гуцульщины Ясиня

22.

Хата чабанов (а к моему удивлению, в Карпатах пастухов зовут именно так!) — самая маленькая и нищая во всём скансене. Даже дымохода нет — то есть топилась она по-чёрному:

23.

А вот на стене незаменимый в горах инструмент, «визитная карточка» гуцулов — трембита. Такая вот труба длиной в среднем около двух метров, хотя известны 4-метровые и даже 8-метровые трембиты. Это не музыкальный инструмент, а сигнальное средство — при помощи трембиты чабаны переговаривались в горах, имея свой язык сигналов:

24.

В самой же хате всё совсем безрадостно:

25.

Рядом ещё и хата охотника, внешне от тех двух не отличающаяся. А внутри почему-это экспозиция кожевенных изделий:

26.

Об охотничьем труде напоминает навес для костра:

27.

Вообще, пока пространство тут организовано весьма своеобразно. Вот скажем навес для сена, но под ним стоят ульи. Планов по расширению у «Старого Села» немерено:

28.

Домик слева (он же на вводном кадре, с голубыми окнами) — один из самых богатых, так как здесь жил швец. Колочава была всегда большим селом, поэтому фактически это был даже не дом, а небольшая швейная фабрика. О последнем его хозяине Дмитрие Даце здесь всё ещё говорят с большими уважением.

29.

В одной комнате жил хозяин, в другой помещалось нечто вроде цеха:

30.

Над всем этим нависает колыба — временное жилище чабанов на полонинах (горных пастбищах), где они жили в тёплый сезон. По сути дела — деревянная юрта, как у перешедших к оседлости сибирских народов. На самом деле просто схожие задачи: в центре колыбы горел очаг, вокруг которого и отдыхали пастухи после работы. У гуцулов считалось большим позором, если огонь в очаге угаснет. Как слово «колыба» закрепилось за кабаками — понятия не имею.

31.

Ну и едва ли не самый интересный элемент музея — узкоколейка. Их сеть разрасталась по австро-венгерским Карпатам с конца 19 века, в первую очередь для вывоза леса — это было гораздо надёжнее и удобнее сплава. Изначально их колея была 760мм, при советах подогнали под стандарт 750. Многие старые УЖД ещё отмечены на картах, но действует по сей день лишь одна, под Виноградовом, и я по ней катался. Конкретно в Колочаве узкоколейки никогда не было, а ближайшая работала в 1940-50-е годы при строительстве Теребля-Рицкой ГЭС, о которой я ещё расскажу в конце поста. Техника — в основном оттуда и с чуть более дальней Усть-Черненской узококолейки. Паровоз, вагоны и дрезина — послевоенные, аналоги сохранились и на других УЖД бывшего Советского Союза:

32.

В деревянных двухосных вагонах — экспозиции:

33.

Вот эту должен заценить periskop.su:

34.

Ещё пара очень интересных агрегатов — тоже узкоколеечный феномен, автомобили на железнодорожных колёсах. «Волга-21» принадлежал председателю лесхоза, который на нём объезжал свои владения, а «скорая помощь» — это «скорая помощь», даром что по рельсам бегает.

35.

Всё это напоминает музей в Переславле-Залесском, только меньше. Вроде бы рельсовые автомобили были и там. А вот есть ли где-то ещё такой агрегат (название запамятовал) — даже не знаю.

36.

Это был личный транспорт Ивана Чусы, бригадира лесхоза, получившего за заслуги 13 разных наград — звания Героя Труда, Ветерана Труда, заслуженного работника промышленности УССР, ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта и многое другое. Вдобавок, в 1967 году он получил золотую медаль чемпионата по валке леса в Канаде… В общем, слушая всё это, я только вспоминал анекдот:

-Где вы так научились валить лес?

-В Сахаре!

-Но там же нет лесов.

-Да. Теперь нет.

37.

А обставлено это всё ещё и как станция Чертёжник. Почему такое названаие — не знаю, но вполне убедительное. В планах построить замкнутую линию вокруг музея и периодически пускать по ней поезд или мотрису. Или две отдельные линии. Техника вся в рабочем состоянии, паровоз дважды в год растапливается и даёт гудок.

38.

А если подойти со стороны речки и посмотреть с другого берега, можно увидеть ещё и «запасники»:

39.

40.

Здесь же БРДМ — сочетанием всего и вся «Старое Село» местами напоминает и Народный музей в Мышкине:

41.

А в доме на заднем плане воссоздана комната сельского старосты, которую, впрочем, выдаёт только карта на стене:

42.

Один из последних домиков, стоящий напротив входа — жандармерия, которую украшает трофейный немецкий «Опель»:

43.

Жандармерия эта вписана в склон и имеет двойное дно:

44.

Лучше законы Австро-Венгрии было не нарушать, конечно. А то скажешь ещё, не дай Бог, что де портрет государя-императора обгадили мухи…

45.

В кабинете жандармов — ещё и дырка в полу, через которую можно было следить за порядком в камере… ну и как-нибудь издеваться над задержанными, наверное.

46.

Ближе к выходу — ещё пара ремесленных экспозиций:

47.

И в общем у музея большие планы. Если удастся их воплотить — через пару лет будет ещё интереснее. В целом, Колочава — безусловно, пункт «программы-минимум» в Закарпатье.

48.

Уезжал я отсюда с тем же водителем, который меня привёз, и первые километров 20 ехал один. Затем нам встретилась группа девиц старшешкольного возраста, которые брели вдоль серпантина — неподалёку находился летний лагерь. Водитель широким жестом подобрал их и подвёз километра три бесплатно. Вообще, народ в Закарпатье добродушный и непосредственный. И так как мы ехали одни, водитель притормозил на пять минут около самого интересного места на дороге — той самой Теребля-Рицкой ГЭС:

49.

Проекты этой плотины разрабатывали ещё австрияки, а затем чехи — но и тем, и другим помешали Мировые войны. Наконец, в 1946-51 годах ГЭС всё же построило советское руководство, и считается, что это вторая (после ДнепроГЭС) крупная гидроэлектростанция Украины. Устроена она интересно — дело в том, что за соседней горой, но гораздо ниже протекает параллельная река Рика, в устье которой стоит Хуст. От водохранилища в долину Рики ведёт тоннель длиной 3700м, и водохранилище находится здесь, а гидроагрегаты — там. Плотина же на самом деле не так уж велика — 153 метра длиной, 45 метров высотой, но в узком ущелье смотрится огромной. А узкое водохранилище с очень красивым цветом воды здесь выглядит натуральным горным озером. Гребень плотины поближе — для масштаба отыщите человека:

50.

…Вернувшись в Хуст, сходив на замковую гору, я лёг спать перед последним днём в Закарпатье, броском на Яблуницкий перевал через жуткое индустриальное Солотвино и уютный горный Рахов. О Солотвине — в следующей части.

КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012

Предисловие.

На галицкой равнине

Львов. Главный вокзал.

Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.

Львов. Шевченковский Гай.

Червонная Русь. Сходства и различия.

Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.

Червонная Русь. Деревянные церкви.

Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.

Старое Село из окна поезда

Галицкое Прикарпатье.

Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.

Борислав. Восставший из нефти.

Сходница и Тустань. «Висячая крепость» белых хорватов.

Долина. Ещё раз про соль и нефть.

Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна «висячая крепость».

Стрый. Настоящий Бандерштадт.

Самбор, откуда пришла Великая Смута.

Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.

Закарпатье.

Закарпатье. Уже не за горами…

Комитат Унг

Ужгород. От вокзала на Галагов.

Ужгород. Старый город.

Ужгород. Замок и скансен.

Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкий замок.

Комитат Берег

Мукачево. Николаевский монастырь.

Мукачево. Старый город.

Мукачево. Замок Паланок.

Берегово. Самый венгерский город Украины.

Комитат Угоча

Виноградов (Севлюш).

Боржавская узкоколейка. Базар-вокзал и депо.

Боржавская узкоколейка. Поездка до Хмельника.

Комитат Мараморош

Хуст.

Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.

Колочава и скансен «Старое Село».

Солотвино.

Рахов и Яблуницкий перевал.

Гуцульщина, или Путь наверх.

Яремча.

Ворохта.

Верховина и гора Поп Иван..

Покутье. Коломыя.

Виноградов (Севлюш). Закарпатье «для своих».: varandej — LiveJournal

Между Берегом и Мараморошем вклинился комитат Угоча — самый маленький в старой Венгрии (чуть больше Москвы до недавнего ресширения), а с упразднением комитатов ещё и разделённый между Румынией и Закарпатьем. Центром Угочи был городок Севлюш, что в переводе и значит «Виноградов»: переименовали его в 1946 году, а живёт здесь ныне 27 тыс. человек, около трети — венгры, поэтому вывески на мадьярском тут хотя и не преобладают, как в Берегове, но дублируются. Главная достопримечательность Виноградова — действующая пассажирская узкоколейка, но о ней я расскажу в следующих двух частях. Сначала же погуляем по самому Виноградову, местами похожему на русские уездные городки, только с костёлами, брусчаткой, барочным дворцом Перени и руинами замка на склоне.

От Берегова до Виноградова — ещё час пути, и я проезжал эту дорогу трижды: было решено сделать расположенный в геометрическом центре Закарпатья Севлюш своей базой на три дня, что однако не удалось из-за довольно вялого автобусного трафика. Тем не менее, в Берегово я ездил отсюда. По дороге — сёла Бене и Четфалва со средневековыми костёлами. На въезде в город — развилка: налево километр до автовокзала, прямо — улица Мира, ведущая через центр к замку и выезду на Хуст. По этой улице я и пошёл. Открывается центр огромный Троицкий собор, принадлежность и возраст которого хорошо понятны на глаз. На заднем плане — краешек Чёрной горы (565м от уровня моря), довлеющей над городком:

2.

В целом Виноградов с самого начала оставил очень приятное впечатление — тихий, уютный, тенистый городок без высоких домов, без лишней суеты (как Хуст и Мукачево), без давящей чуждости (как Берегово), и даже отсутствие первоклассных достопримечательностей (и туристов!) здесь в плюс: он выглядит естественнее. В общем, я пожалел, что не удалось расквартироваться именно здесь. Не случайно главная улица Виноградова названа улицей Мира. На ней стоят почти все гороские храмы, а вот рядовая застройка почти не сохранилось — единичные старые домики вперемешку с советскими коробками (правда, последние не выше деревьев):

3.

4.

Второй храм по дороге к центру — лаконичная реформатская церковь (1796):

5.

Чуть дальше почти напротив друг друга Вознесенский костёл и бывший францисканский костёл:

6.

Вознесенский костёл — огромен и средневеков, в его основе здание едва ли не 13 века, а нынешний вид он приобрёл уже веке в 18-м. Его размер — то немногое, что напоминает здесь о комитате Угоча, а вернее о роли Севлюша как комитатского центра:

7.

За костёлом — памятник Виноделу:

8.

И странное сооружение с аркой, похожее на ратушу. Кстати, и советский райком-«коробка» тоже по соседству:

9.

У францисканской церкви история не менее долгая — она известна с 15 века, а нынешний облик приняла чуть ли не к началу 20 века:

10.

Напротив через боковую улицу — натуральный цветочный базар:

11.

А дальше — здание тюрьмы чехословацкого времени. Надпись на мемориальной доске, в переводе на русский: «Товарищ, остановись у этого святого места и поклонись светлой памяти! У этой стены 17 июня 1944 года за активное участие в подпольной борьбе против фашистских захватчиков были расстреляны народные мстители Елена Гандера, Михайло Гичка, Евген Лейзман, Евген Лебович, Мор Фаркаш, Серена Фаркаш, Мор Шварц».

12.

По соседству в сквере — и мемориал:

13.

Скажите кто-нибудь, с кем здесь бок о бок изображён красноармеец, и почему товарищ склонил голову? Скорее всего партизан, ведь мадьяры на стороне Третьего Рейха дрались до последнего, в первую очередь на Восточном фронте, и даже после падения Будпешта их войска предпочли уйти в Австрию и сдаться там американцам.

14.

Последняя церковь на улице Мира — судя по всему, греко-католическая:

15.

Примерно напротив этого сквера располагалась и моя гостиница, о которой я знал из постов darriuss. Правда, у него она упоминалась как самая дешёвая… но не для одного, так как номера в ней минимум двухместные за 220 гривен (около 1000р.). Вдвоём бы вышло по 500 с человека — очень неплохо. Номер был маленький, очень уютный, и без характерных для украинских готелей одного-двух мелких косяков. Этажом ниже располагался ресторан, где кормили вкусно и недорого, а ареалы мадьярской и гуцульской кухонь (популярных, соответственно, на западе и востоке Закарпатья) пересекались. Минус же у гостиницы был один — очень уж далеко от транспортных улов, до ЖД-вокзала 1,5 километра, до автовокзала — 2км, но «по ощущениям» и туда, и туда примерно вдвое больше. И в принципе я бы здесь остался наподольше, но после двух ночей пришлось перебазироваться в Хуст как несравнимо более крупный транспортный узел.

Немного погуляем теперь по тихим улочкам в основном между улицей Мира и железной дорогой:

16.

Пейзажи приятные, но однообразные — прямые улицы, одноэтажные домики не в меру родной архитектуры, зелень, брусчатка, бесчисленные магазинкичи…

17.

18.

Но как и всюду в Западной Украине, очень хороши двери:

19.

Часовенка на кладбище по дороге к вокзалу:

20.

А окраины Виноградова в основном выглядят так. С востока нависает громада Чёрной горы:

21.

Отдельным впечатлением стала вот эта надпись на заборе:

22.

Так что вернёмся на улицу Мира и пойдём дальше на восток. Через квартал от греко-католической церкви — парк Перени:

23.

…Первоначально комитат Угоча, в связи с образованием которого и упоминается под 1262 годом Севлюш, был собственностью венгерских монархов, а если точнее — чем-то вроде дачи для королевы. В 1399 году король подарил Угочу магнату Петру Перени, отличившемуся тремя годами ранее в битве с захватившими соседнюю Болгарию турками. Угоча оставалась комитатом маленьким и незаметным, Перени владели ей при самых разных властях вплоть до 1918 года, о перепитиях их средневековой истории я ещё расскажу, как дойдём до замка, а в этот дворец они перебрались в 17 веке.

24.

Построенный примерно тогда же, когда Белый дом в Мукачеве и Графский двор в Берегове, дворец Перени выглядит куда роскошнее, да ещё и окружён двумя флигелями. Судя по всему, Перени сильно отличались от своих беспокойных соседей.

25.

Тем не менее, когда в 1848 году Венгрия вновь попыталась освободиться от Австрии, воспользовавшись охватившей последнюю революцей, пришёл черёд и угочанских баронов, а вернее Жигмонда Перени, которого называют «отцом» «Декларации венгерской независимости». Та война венграми под командованием Лайоша Кошута опять же была проиграна, не без участия русских войск Ивана Паскевича, которого Николай I послал подавлять восстание в чужой стране. Что характерно, Мункач и в этот раз пал предпоследним — на неделю дольше держался только Комарно. Перени был казнён вместе с другими лидерами революции. Вообще, на русском языке информации о его заслугах неожиданно мало, но судя по количеству венгроленточек, мадьяры его очень чтут.

26.

А восстание хотя и было подавлено, но венгры так и не смирились, измотанная революцией и отстающая от соседей Австрия всё слабела, и наконец спустя 20 лет была вынуждена уступить: в 1868 году империя Габсбургов стала Австро-Венгрией, конфедерацией двух государств с разным законодательством, объединённых лишь общим монархом, причём у обоих были свои владения, разделёные по реке Литаве (Лейте): австрийская Цислейтания и венгерская Транслейтания, включавшая также Хорватию и Трансильванию.

За дворцом — обычный городской парк отдыха:

27.

А от входа в парк в перспективе улицы Мира уже виден разрушенный замок на склоне Чёрной горы:

28.

Прежде он был известен как Угочанский замок — ещё королевская крепость, построенная в 1306-07 годах ишпаном (наместником) Берке Боршо, которую и подарил в 1399 году монарх барону Перени. Впрочем, недостаток замка виден сразу — он прекрасно простреливался с вершины, и весьма вероятно, король просто предпочёл под благовидным предлогом сплавить магнатам бесполезный и дорогостоящий объект. Уже в 1405 году Перени переселились на соседнюю гору в 10км восточнее Севлюша, где сохранились руины более древнего мощного замка Нялаб у села Королёво, и там разворачивались не менее важные события — так, перестраивал его известный москвичам Фиораванти, а в 1530-е годы работавший в Нялабе гувернантом лютеранин Бенедек Комьяти сделал первый венгерский перевод Библии. Городской замок же Перени отдали монахам-францисканцам, после чего за ним закрепилось название «Канков», что можно было перевести примерно как «Шубный» (канко — меховая одежда, которую монахи носили поверх рясы). Францисканцы перенесли сюда мощи Иоанна Капистрана, итальянского крестоносца, который в одиночку собрал 60-тысячную армию и пошёл на турок (попутно устраивая еврейские погромы), снял в 1456 году осаду с Белграда, но вскоре умер от чумы. А в 1566 году барон Ференц Перени, которого воспитывал тот самый Комьти, внезапно принял протестантство, перешёл на сторону турок, разгромил монастырь, выкинул мощи Капистрана в замковый колодец, а утихомирить его смогла лишь в 1577 году австрийская армия — тогда и был разрушен Канков. Нялаб же австрияки разрушили в очередной войне на сто лет позже, после чего Перени и перенесли резиденцию в парковый дворец.

29.

Снизу в Канков есть две дороги — слева (от трассы на Хуст) прямая и пологая, а справа (от трассы на Королёво) — извилистая, довольно запущенная, но куда более живописная:

30.

Фишка в том, что по ней к замку подходишь сверху, описав петлю. Вот например в кадре сразу все исторические храмы Севлюша: руины францисканской часовни в замке, а в городе — униатская и францисканская церкви, Вознесенский костёл, реформатская церковь и православный собор.

31.

В замке было безлюдно, лишь камни да бурьян — как я отвык от этого в Ужгороде и Мукачеве!

32.

В часовне и покоились мощи Иоанна Капистрана, а незадолго до нападения рабушевавшегося барона монахи построили над ней костёл, от которого ныне не осталось уж совсем ничего.

33.

Говорят, часовня была в одном из кадров фильма «Табор уходит в небо», только искать её по всей его протяжённости мне лень. Если кто найдёт — буду благодарен, так как говорят, в 1976 году на ней ещё была кровля и остатки росписей:

34.

Основной замок отделён от часовни оврагом:

35.

А ведь мог бы стоять на вершине горы…

36.

Озадачили вот эти свечи. Что тут за злобное колдунство?

37.

Ещё пара видов на город. Здесь просматривается новая греко-католическая церковь (видна с улицы Мира, но близко не подходил):

38.

А здесь — чехословацкий элеватор у скрытого деревьями вокзала:

39.

На вокзал в следующей части и отправимся. Узкоколейный поезд под тепловозом ТУ2 ждёт!

КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012

Предисловие.

На галицкой равнине

Львов. Главный вокзал.

Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.

Львов. Шевченковский Гай.

Червонная Русь. Сходства и различия.

Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.

Червонная Русь. Деревянные церкви.

Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.

Старое Село из окна поезда

Галицкое Прикарпатье.

Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.

Борислав. Восставший из нефти.

Сходница и Тустань. «Висячая крепость» белых хорватов.

Долина. Ещё раз про соль и нефть.

Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна «висячая крепость».

Стрый. Настоящий Бандерштадт.

Самбор, откуда пришла Великая Смута.

Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.

Закарпатье.

Закарпатье. Уже не за горами…

Комитат Унг

Ужгород. От вокзала на Галагов.

Ужгород. Старый город.

Ужгород. Замок и скансен.

Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкий замок.

Комитат Берег

Мукачево. Николаевский монастырь.

Мукачево. Старый город.

Мукачево. Замок Паланок.

Берегово. Самый венгерский город Украины.

Комитат Угоча

Виноградов (Севлюш).

Боржавская узкоколейка. Базар-вокзал и депо.

Боржавская узкоколейка. Поездка до Хмельника.

Комитат Мараморош

Хуст.

Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.

Колочава. Скансен и село.

Солотвино.

Рахов и Яблуницкий перевал.

Гуцульщина, или Путь наверх.

Яремча.

Ворохта.

Верховина и гора Поп Иван..

Покутье. Коломыя.

Ужгород. Прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2009 г.

Столица украинского Закарпатья, Ужгород, упоминается в летописях с XII века. Почти 600 лет он прожил в составе Венгрии под именем Унгвар. Название Ужгород начинает постепенно входить в обиход со второй половины XIX века, в конце концов став новым именем города. В 1919 году Ужгород был включен в состав Чехословакии согласно условий Сен-Жерменского мирного договора, а в 1945 году, по договоренности с Чехословакией, в состав Украинской ССР и СССР.

Прямо от вокзала встречается много образцов сравнительно новой застройки. Выглядывая из-за разросшихся деревьев, дома весело вторят своими красками яркому ужгородскому небу.

У гостиницы «Закарпатье» памятник местным добровольцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной.

А рядом с входом в неё медведь с ангельскими крыльями накрыл лапой часть глобуса. Похоже на собирательный образ России.

Построенный уже в XXI веке храм Христа Спасителя.

Рядом сопутствующие сооружения.

Город расположен на реке Уж.

Рядом с набережной стоит мемориальный комплекс памяти павших в локальных конфликтах уже после Великой Отечественной войны.

Сделано без роскоши, но с душой. Все погибшие жители перечисленны поимённо.

И Покровский храм.

Здесь же можно увидеть (при желании) живого Бога.

А попав на эту улицу, я сразу понял, как она должна называться.

И не ошибся.

Приглядимся к тому, что пытается скрыть листва.

Как будто, зелёные ковры вывесили на просушку.

Бросается в глаза внимательное отношение в городе к свиньям и дебилам. Для них предусмотрены специальные информационные таблички.

Старый город состоит из множества преимущественно невысоких домов и домиков.

Пешеходная зона образована двумя пересекающимися улицами. Волошина и Корзо.

Туристу в любом случае не миновать местного замка. Он расположен на вершине холма.

По дороге привлечёт внимание Римско-католический костёл Святого Георгия.

Ещё выше кафедральный греко-католический Крестовоздвиженский собор.

Я не нашёл места для фотосъёмки, с которого можно было бы показать весь замок. Всё кругом застроено. Будем смотреть по частям.

Конечно, как и у всякого уважающего себя замка есть несколько дворов, которые разделены рвами.

В одном из рвов можно поупражняться в меткости.

Любители могут послушать народную музыку.

Кузнецы-умельцы разожгли горны.

А это похоже на образец предлагаемых ими изделий.

Рыцари обсуждают тактику предстоящих боёв.

Или взглядом выискивают в толпе прекрасную незнакомку, которой можно будет посвятить свою победу.

О том, что схватки здесь происходят нешуточные, говорит приделанная после ампутации нога каменной скульптуры.

От замка прекрасный вид на город. Город тоже хорош.

Рядом с замком музей крестьянского быта Закарпатья.

Церковь из села Шелестово. XVII века постройки. Реставрация проведена в 1969 — 1972 годах.

Можно ознакомиться с устройством закарпатского быта.

Но делать это нужно предельно аккуратно.

Городская филармония строилась, как синагога.

Высокая шапка нового театра видна издалека.

В Ужгороде новое строительство, вообще, высокого уровня.

Крыши этих домов были видны от замка.

Лютеранская кирха.

В Ужгороде огромный спорткомплекс.

А вот, при установке вышки для прыжков в воду немного ошиблись. Видимо, устанавливали в темноте… Или уровень воды в реке столь сильно меняется в зависимости от сезона…

Хотя, горожане любят пошутить.

Но к безопасности в сексе относятся серьёзно.

Ужгород-классное место!