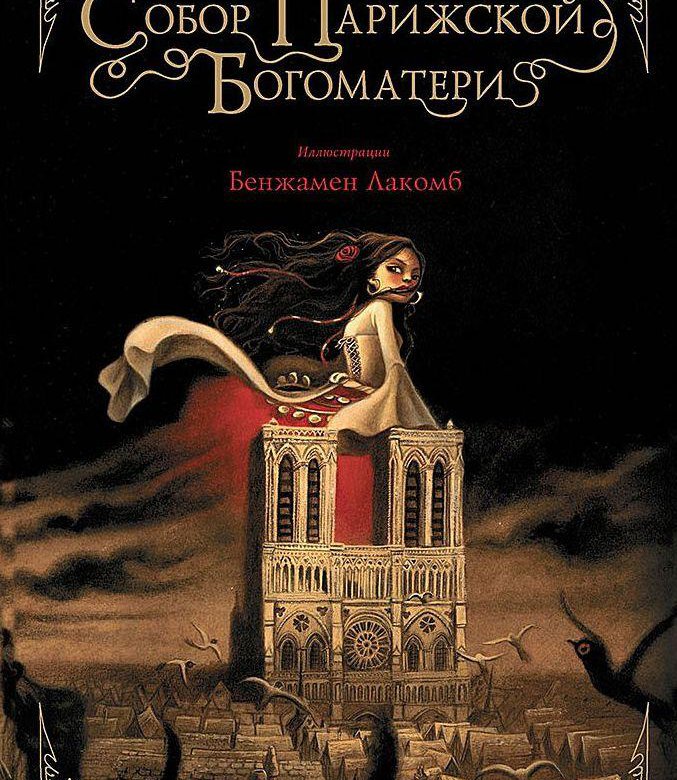

Нотр-Дам-де-Пари Виктора Гюго

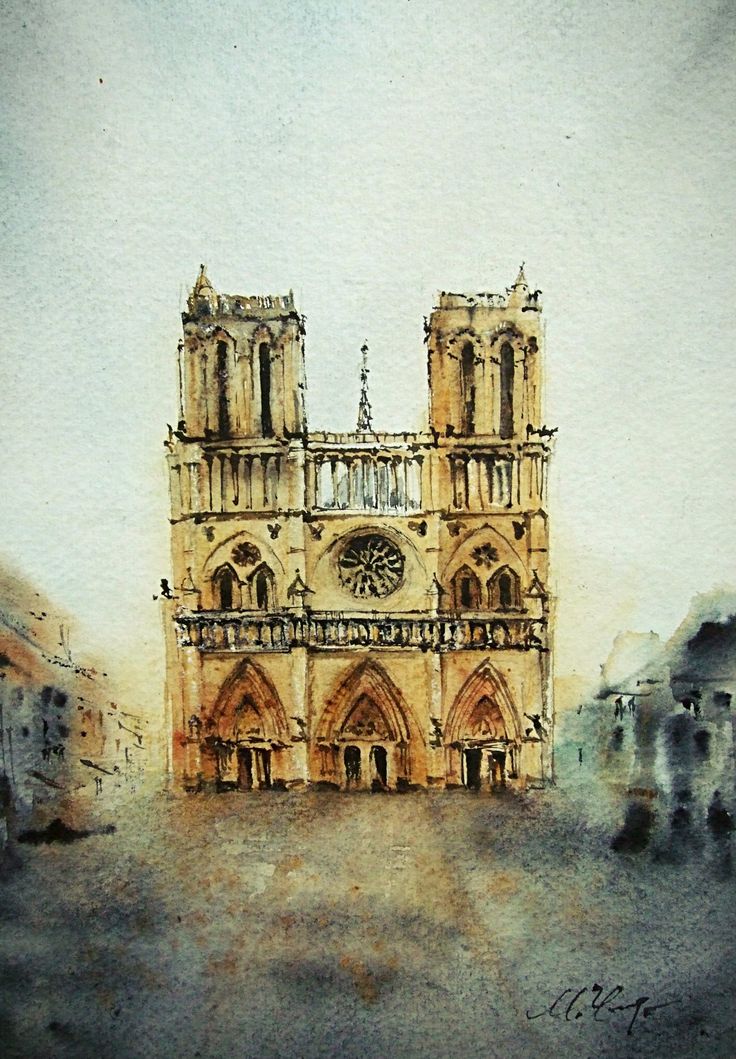

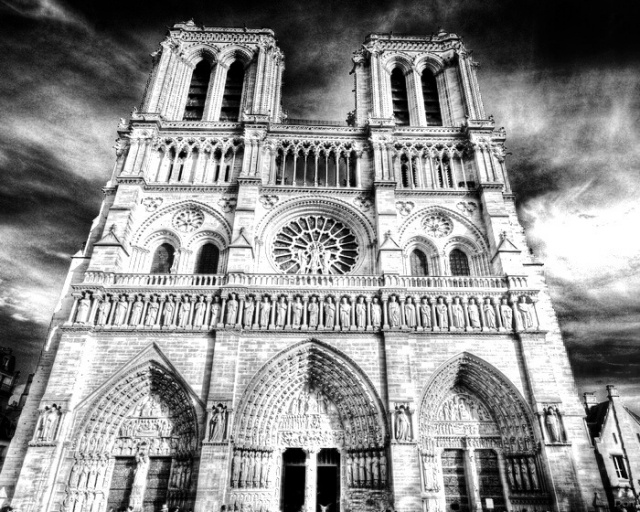

В 1831 году вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во многом благодаря знаменитой книге французы, особенно парижане, так любят это сооружение. Собор, словно оживший под мастерским пером, приобрел всемирную славу.

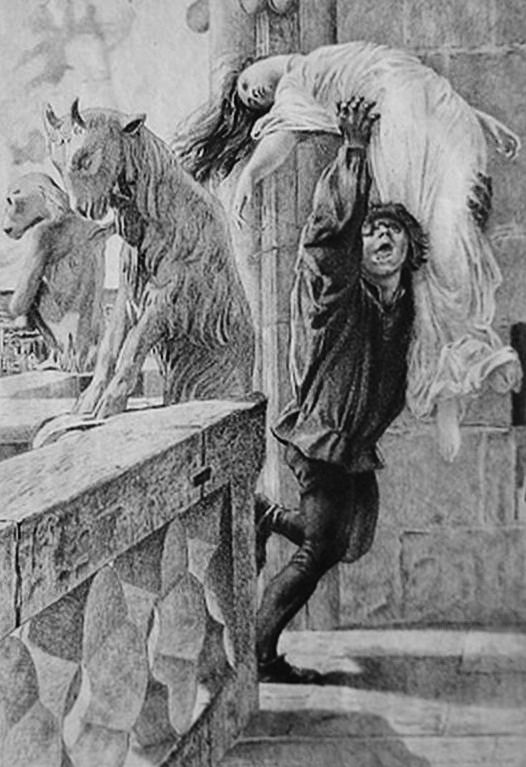

Почти за двести лет до появления Уолта Диснея, мюзиклов и Netflix Виктор Гюго прославил Нотр-Дам-де-Пари на весь мир. В романе собор – больше, чем декорация для истории любви Квазимодо к Эсмеральде. Религиозное сооружение и архитектурный памятник, возведенный более 850 лет назад, и сейчас имеет множество поклонников, как выяснилось после пожара 15 апреля. Похоже, пришло время перечитать великий роман!

Нотр-Дам и следы времени

«Собор Парижской Богоматери еще и теперь являет собой благородное и величественное здание. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался,нельзя не скорбеть и не возмущаться при» виде бесчисленных разрушений и повреждений, которые и годы и люди нанесли почтенному памятнику старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего последний».

© Shutterstock — Готические своды Собора Парижской Богоматери, описанные в одноименном романе Виктора Гюго.

Нотр-Дам весенней порой

«Стоял один из тех весенних, мягких, чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется, точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом Собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна».

Свет в сумерках

«В соборе было пусто и темно, и лампады в приделах светились, как звездочки среди мрака, уже наполнившего своды. Только большая розетка фасада, на разноцветные стекла которой падали косые лучи солнца, сверкала в темноте игрой самоцветных камней, отбрасывая ослепительный спектр на противоположную стену».

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

10 знаковых дат в истории Нотр-Дам-де-Пари

Фасад, главное сокровище Нотр-Дама

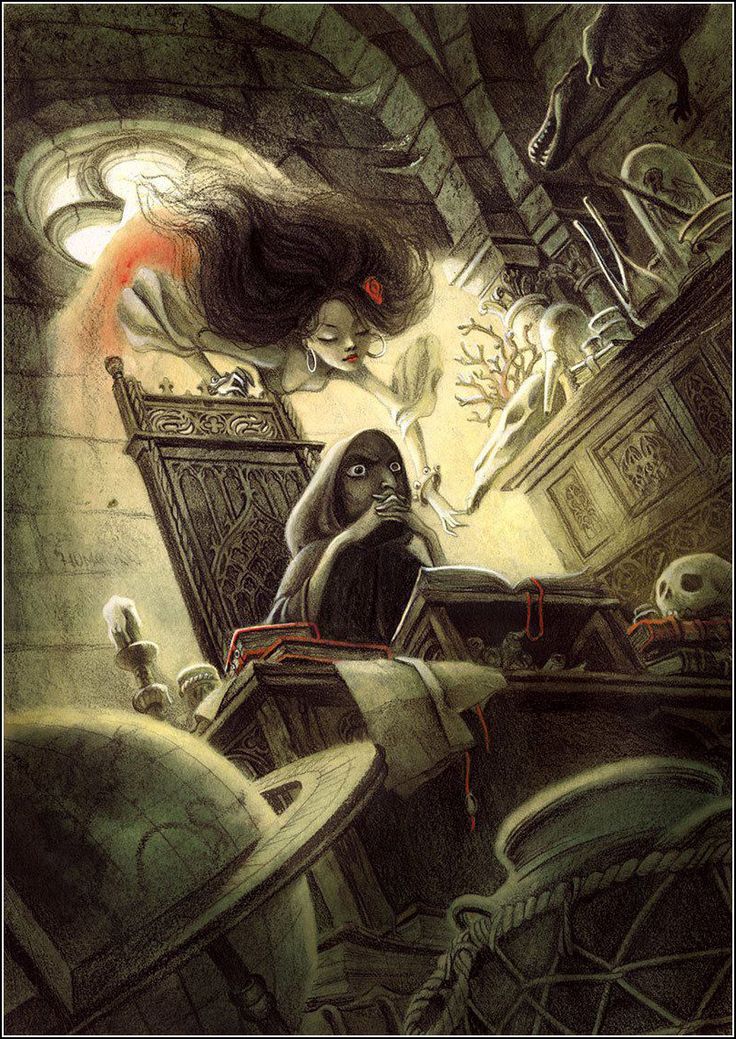

«Достоверно известно также и то, что архидьякон воспылал особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой епископа Парижского Гильома, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме кощунственный заголовок. (…) Во всяком случае, все могли видеть, как Клод Фролло, сидя на ограде паперти, подолгу рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками (…)».

Разрушительный пожар

«Все устремили взгляды на верх собора. Глазам бродяг явилось необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, – огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. (…) А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая – совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу».

(…) А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая – совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу».

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Нотр-Дам-де-Пари: эмоции и готовность помогать

Узнать больше:

- Сайт Собора Парижской Богоматери (Внешняя ссылка)

- Собор на сайте Офиса по туризму Парижа (Внешняя ссылка)

- Офис по туризму Парижа (Внешняя ссылка)

Читать книгу «Собор Парижской Богоматери (сборник)» онлайн полностью📖 — Виктора Мари Гюго — MyBook.

© Е. Лесовикова, составление, 2013

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013

* * *

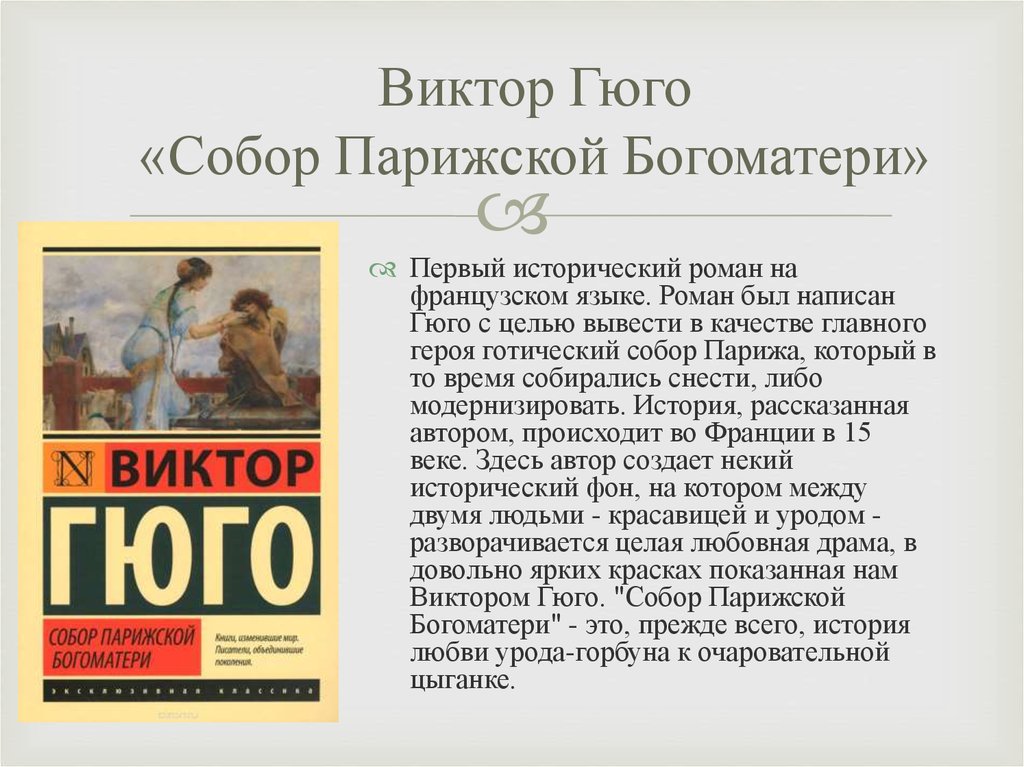

Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

Ф. М. Достоевский

«Le laid, c’est le beau»[1] – вот формула, под которую лет тридцать тому назад самодовольная ратина думала подвести мысль о направлении таланта Виктора Гюго, ложно поняв и ложно передав публике то, что сам Виктор Гюго писал для истолкования своей мысли. Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появление его романа «Notre Dame de Paris»[2], явились «Les Misérables»[3], роман, в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков.

Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появление его романа «Notre Dame de Paris»[2], явились «Les Misérables»[3], роман, в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков.

Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия, хотя, впрочем, принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.

Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.

Виктор Гюго, бесспорно, сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во Франции. Идея его пошла в ход; даже форма теперешнего романа французского чуть ли не принадлежит ему одному. Даже его огромные недостатки повторились чуть ли не у всех последующих французских романистов. Теперь, при всеобщем, почти всемирном успехе «Les Misérables», нам пришло в голову, что роман «Notre Dame de Paris» по каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. Слова нет, что его все прочли на французском языке у нас и прежде; но, во-первых, рассудили мы, прочли только знавшие французский язык, во-вторых – едва ли прочли и все знавшие по-французски, в-третьих – прочли очень давно, а в-четвертых – и прежде-то, и тридцать-то лет назад, масса публики, читающей по-французски, была очень невелика сравнительно с теми, которые и рады бы читать, да по-французски не умели.

Итак, надеемся, что публика на нас не посетует за то, что мы предлагаем ей вещь так всем известную… по названью.

Собор Парижской Богоматери

Несколько лет тому назад, посещая, или, вернее, обследуя собор Парижской Богоматери, автор этой книги заметил в темном углу одной из башен вырезанное на стене слово:

ÁN ÀГKH[4]

Греческие письмена, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в камне, неуловимые особенности готического письма, сквозившие в их форме и расположении и словно свидетельствовавшие о том, что их начертала средневековая рука, а более всего – мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, живо поразили автора.

Он раздумывал, он старался отгадать, чья скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив клейма преступления или несчастья на челе старинного собора.

Теперь эту стену (я уже даже не помню, какую именно) не то закрасили, не то выскоблили, и надпись исчезла. Ведь уже двести лет у нас так поступают с чудесными средневековыми церквами. Их калечат всевозможными способами как снаружи, так и изнутри. Священник их перекрашивает, архитектор скребет; затем является народ и разрушает их вконец.

И вот, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги посвящает таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, ничего не осталось ни от этого слова, ни от той неведомой судьбы, итог которой был столь меланхолически подведен в нем.

Человек, начертавший его на стене, исчез несколько столетий тому назад из числа живых, слово, в свою очередь, исчезло со стены собора, и самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли. Из-за этого слова и написана настоящая книга.

Февраль 1831 г.

Cour des Miracles — Wikipédia

Определенная информация фигурирует в этой статье или в этом разделе devraient être mieux reliées aux sources, упоминаемых в разделах «Библиография», «Источники» или «Liens externes» 2 0 (5).

Vous pouvez améliorer la vérifiabilité en associant ces informationà des reférences à l’aide d’appels de notes.

Le «Grand Coësre». Gravure extraite du Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres: le premier contient les proverbes moraux, le second les proverbes joyeux et plaisans, le troisieme représente la vie des gueux en proverbes , Jacques Lagniet, Paris, 1663.

La cour des Miracles était, sous l’Ancien Régime, un ансамбль d’espaces de non-droit composé de quartiers de Paris, ainsi nommés car les prétendues infirmités des mendiants qui en avaient fait leur lieu de résidence ordinaire y disparaissaient à la nuit tombée, «comme par чудо» [1] . En réalité, une partie d’entre eux ne souffrait réellement d’aucun гандикап.

En réalité, une partie d’entre eux ne souffrait réellement d’aucun гандикап.

Venus des campagnes pour chercher, en vain, du travail, ou miséreux des villes, les plus défavorisés Grosissaient les rangs des cours des Miracles au XVII e века, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV .

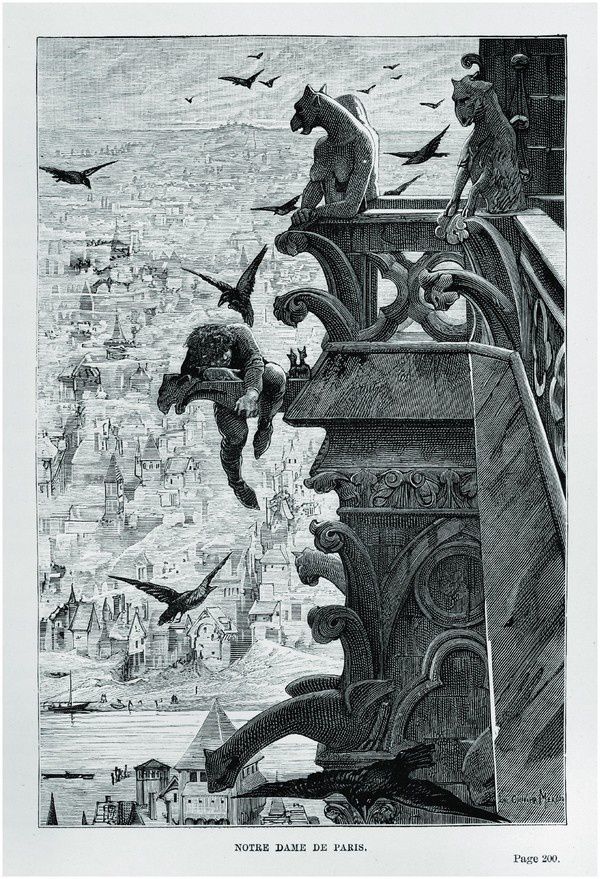

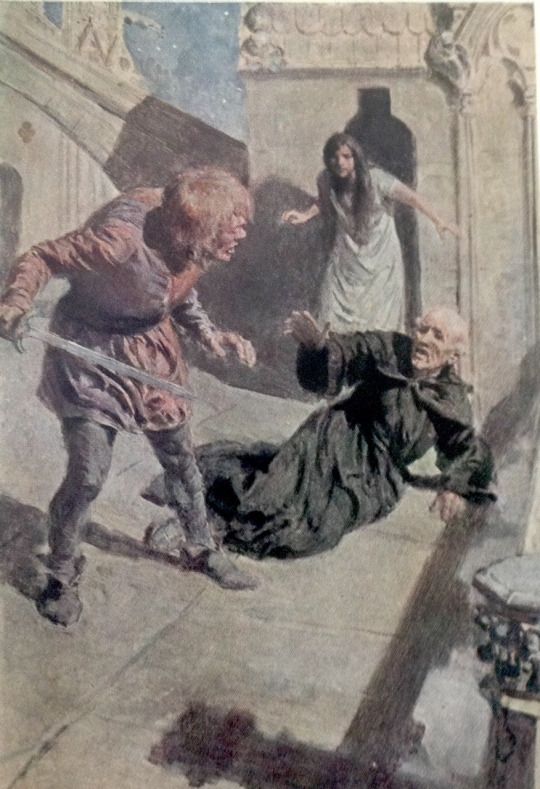

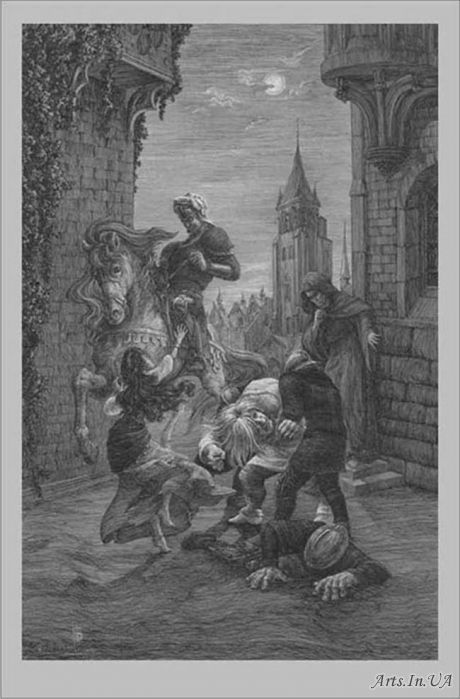

Двор чудес Гюстава Доре, иллюстрация романтико-средневекового видения в Нотр-Дам де Пари Виктора Гюго.

La plupart des grandes villes possédaient une cour des Miracles. Paris en comptait une douzaine [2] , [3] :

- La Grande cour des Miracles, феодальное владение Alby, entre la rue du Caire [4] , Rue des Forges [5] , импасс де ла Кордери, rue Thévenot, rue de Damiette [5] et la rue Réaumur, dans l’actuel 2 e

- La Cour du Roi-François située au 328 rue Saint-Denis

- La Cour du Sainte-Catherine située au 313 rue Saint-Denis

- Ла-Кур-Жантьен, улица Кокиль,

- La Cour de la Jussienne, 23 rue de la Jussienne

- La cour Saint-Honoré entre les rues Saint-Honoré, Saint-Nicaise et de l’Echelle

- улица Кур де Чудес, улица Бак, улица 63, улица Бак;

- La cour Brisset, rue de la Mortellerie entre les rues Pernelle et de Longpont;

- ла Кур де Чудес, рю де Рейи, située 81, rue de Reuilly ;

- La Cour des Miraes, située 26, rue des Tournelles et 21, rue Jean-Beausire;

- Deux autres près de la porte Saint-Denis, sur une «butte aux gravois» ;

- Данс-ле-Фобур Сен-Марсель

- Sur la butte Saint-Roch

La plus célèbre est la Grande cour des Miracles, à laquelle Victor Hugo fait allusion dans Notre-Dame de Paris [6] . Prenant des libertés avec l’histoire afin de nourrir sa vision «romantico-mediévale», l’écrivain situe la cour des Miracles au XV e siècle, à la fin du règne de Louis XI [7] . Hugo a néanmoins puisé ses sources dans les descriptions d’Henri Sauval, elles-mêmes reprises en partie du Жаргон или язык арго реформе , livret populaire facétieux écrit vers 1630 by Ollivier Chereau, de Tours. Селон les descriptions carnavalesques de cet auteur, les mendiants membres de l’Argot (corporation des gueux), qui étaient hiérarchisés et parfaitement organisés, avaient des lois, une langue. Ils allèrent jusqu’à élire un roi des argotiers. Celui-ci s’appelait «le grand Coesre» или «roi de Tunes» [8] . Ce roi commandait à tous les mendiants de France. Les mendiants de chaque Province obéissaient aux «cagous», c’est-à-dire aux лейтенанты дю великий Коэср; c’étaient eux qui instruisaient les mendiants débutant dans le métier. Au-dessous de ceux-ci venaient, dans la hiérarchie, les «archisuppôts», qui étaient les savants du royaume des mendiants. C’étaient pour la plupart d’anciens étudiants ; ils enseignaient l’argot aux mendiants nouveaux venus dans l’association et jouissaient du privilège de ne payer aucun impôt au grand Coësre.

Hugo a néanmoins puisé ses sources dans les descriptions d’Henri Sauval, elles-mêmes reprises en partie du Жаргон или язык арго реформе , livret populaire facétieux écrit vers 1630 by Ollivier Chereau, de Tours. Селон les descriptions carnavalesques de cet auteur, les mendiants membres de l’Argot (corporation des gueux), qui étaient hiérarchisés et parfaitement organisés, avaient des lois, une langue. Ils allèrent jusqu’à élire un roi des argotiers. Celui-ci s’appelait «le grand Coesre» или «roi de Tunes» [8] . Ce roi commandait à tous les mendiants de France. Les mendiants de chaque Province obéissaient aux «cagous», c’est-à-dire aux лейтенанты дю великий Коэср; c’étaient eux qui instruisaient les mendiants débutant dans le métier. Au-dessous de ceux-ci venaient, dans la hiérarchie, les «archisuppôts», qui étaient les savants du royaume des mendiants. C’étaient pour la plupart d’anciens étudiants ; ils enseignaient l’argot aux mendiants nouveaux venus dans l’association et jouissaient du privilège de ne payer aucun impôt au grand Coësre.

Селон Поль Брю:

«Depuis plusieurs siècles, Paris et ses environs étaient infestés d’une foule de bogabonds et de pauvres. La plupart, gens sans aveu, mendiants deprofessional, tenaient leurs quartiers généraux dans les cours des Miracles. На nommait ainsi leurs repaires parce qu’en y entrant ils déposaient le costume de leur rôle. Les aveugles voyaient clair, les paralytiques recouvraient l’usage de leurs membres, les boiteux étaient redressés. Tous les moyens leur semblaient bons pour exciter la сострадание к пассажирам. »

— Histoire de Bicêtre [9]

Victor Hugo en dit:

«Большое платье, en un mot, où s’habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris… [s’ensuit la description de leurs разные « особенности »] »

— Histoire de Bicêtre [10]

После обеда библиотека и история Альфред Франклин [11] , l’appellation «cour des Miracles» est indiquée sur les plans établis соответственный par Jacques Gomboust en 1652 et Jean Boisseau en 1654. Aucune cour des Miracles n’apparait sur les plans topographiques parisiens antérieurs au

Aucune cour des Miracles n’apparait sur les plans topographiques parisiens antérieurs au

1 XVII XVII век [12] .

В описании премьеры, описание великого «кур де чудес» в Le Carabinage et matoiserie soldatesque (Париж, 1616) [13] , une farce écrite par Drachir d’Amorny псевдоним Ричард де Романи [14] .

«La Cour des Miracles».

La Cour des Miracles de la rue des Forges à Paris[модификатор | код модификатора]

Au pied de l’enceinte de Charles V se trouvait le main repaire de mendiants et de voleurs, la plus grande cour des Miracienne Parisienne [15] .

Elle occupait l’espace délimité par les actuelles rues de Damiette et des Forges. сын данса ouvrage Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris , Henri Sauval décrit cette cour des Miracles : «Pour y entrer, il faut downre une assez longue pente de terre, difforme, raboteuse, inégale. J’y ai vu une maison de boue à demi enterrée, toutechancelante de vieillesse et de pourriture, qui n’a pas quatre toise carré (60 метров carrés) et ou logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés d’une infinité de petits enfants legitimes, naturels et dérobes».

J’y ai vu une maison de boue à demi enterrée, toutechancelante de vieillesse et de pourriture, qui n’a pas quatre toise carré (60 метров carrés) et ou logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés d’une infinité de petits enfants legitimes, naturels et dérobes».

Сет населения де filous et de prostituées possède un roi qui prend haguuellement le nom de «Coesre», quelquefois celui de «Roi de Thunes», flanqué d’une caricature de cour, de Courtisans, appeles appeles Archisuppôts de l’Argot, Кагу, Кокияр, Курто де Бутанш, Кало, Капон, Франсмиту, Маленгре, Маркантье, Риффодес [16] и т. д. [17] , [18] …

Cour des Miracles détruite en 1667 sur ordre du лейтенант полиции Nicolas de la Reynie se reconstitua car elle figure sur les plan du premier tiers du XVIII e siècle.

Les différents mendiants et voleurs[модификатор | код модификатора]

Jacques Callot : Les Gueux — Le Mendiant à la jambe de bois (1622). Une vision plus réaliste des mendiants de l’epoque avec des bequilles [19] , par un artiste contemporain de la Cour des Miracles.

Une vision plus réaliste des mendiants de l’epoque avec des bequilles [19] , par un artiste contemporain de la Cour des Miracles.

Selon Sauval, qui reprend une édition postérieure du texte d’Ollivier Chereau en le trahissant, les mendiants et voleurs étaient répartis по определенным номерам категорий [20] :

- Les «narquois» или «drilles» : искусственные солдаты, имитирующие увечья, спасаются на службе короля.

- Les «rifodés» : fausses жертвы дю feu du ciel [21] .

- Les «malingreux» : ложные болезни.

- Les « francs-mitoux » : faux malades simulant des crises d’épilepsie.

- Les «piètres» : faux estropies [22] .

- Les «marfaux» или «marjauds» : souteurs.

- Les «торговцы» : ложные руины маршанов в отношении военных, в отношении несчастных случаев или в отношении несчастных случаев. Allaient d’ordinaire par deux.

- Каплуны: поручители в кабаре и в общественных местах и сборах, ils poussaient les passants au jeu auprès de quelques camarades à qui ils servaient de compères.

- Les «courtauds de Boutange» : mendiants qui n’avaient le droit de mendier que Pendant l’hiver.

- Les «millards» : voleurs а-ля шинные провизии. C’étaient les pourvoyeurs de la Société.

- «Орфелины»: jeunes garçons presque nus, chargés de paraître gelés et trembler de froid, même en eté.

- Les «Hubains»: porteurs d’un certificat constatant qu’ils avaient été guéris de la rage par l’intercession de Saint Hubert.

- «проститутки»

- Le «ragot» : шеф-повар су-пегре Анри II.

- Le «chef-coësre» : шеф-повар де ла пегре.

- Les «cagoux» ou Ducs: лейтенанты шеф-повара.

- Les «coquillards»: faux pèlerins arborant une coquille Saint-Jacques.

Tout le monde ne pouvait être coupeur de bourse: pour être admis dans этой профессии, il fallait faire deux chefs-d’œuvre en présence des «maîtres». Sauval raconte en quoi consaient ces deux chefs-d’œuvre :

«Le jour pris pour le premier attache au plancher et aux solives d’une chambre une corde bien bandée où il y a des grelots avec une bourse, et il faut que celui qui veut passer maître, ayant le pied droit sur une assiette posée en bas de la corde, et tournant à l’entour le pied gauche, et le corps en l’air, coupe la bourse sans balancer le corps et sans faire sonner les grelots ; s’il y manque en la moindre выбрал, на le roue de coups ; s’il n’y manque pas, on le reçoit maître.

Les jours suivants on le bat, autant que s’il y avoit manqué afin de l’endurcir aux coups et on continue de le battre jusqu’à ce qu’il soit devenu insensible. Alors, pour faire un second chef-d’œuvre, ses compagnons le conduisent à quelque lieu grand et public, comme le cimetière Saint-Innocent. S’ils y voient une femme à genoux aux pieds de la Vierge ayant sa bourse pendue au côté, ou une autre personne avec une bourse aisée à couper, ou quelque selected semblable facile à dérober, ils lui commandent de faire ce vol en leur présence et à la vue de tout le monde. À peine est-il parti, qu’ils disent aux passants en le montrant au doigt: «Voilà un coupeur de bourses qui va voler cette personne». A cet avis, chacun s’arrête et le reviewe sans faire démonstration de rien. À peine a-t-il fait le vol, que les passants et les délateurs le prennent, l’injurient, le battent, l’assomment sans qu’il ose déclarer ses compagnons ni meme faire semblant de les connaître. Cependant, force gens s’assemblent et s’avancent pour voir ou pour apprendre ce qui se passe.

Ce malheureux et ses camarades les pressent, les fouillent, coupent leurs bourses, sondent leurs poches et faisant plus de bruit que tous les passants ансамбль,tyrent subtilement de leurs mains leur nouveau maître et se sauvent avec lui et avec leurs vols. »

— Sauval, La cour des Miracles p. 513

Габриэль Николя де ла Рейни (1625-1709), апре-гравюра Пьера Миньяра.

Le 15 mars 1667, par l’édit de Saint-Germain-en-Laye, Людовик XIV в должности генерал-лейтенанта полиции Парижа и l’a confié à Gabriel Nicolas de La Reynie.

После обеда литератор и журналист Гораций Рейссон (1798-1854), La Reynie se serait rendu stafflement dans le le d’Albye, faisant ouvrir six brèches dans l’enceinte de Charles V et y disposant ses maigres force de façon à Faire croire qu’elles étaient les premiers rangs de troupes plus nombreuses. Le лейтенант полиции se serait ensuite avancé seul sur la place en annonçant avec un porte-voix que le Roi ordonnait l’évacuation du lieu et que «les douze derniers seraient pendus ou envoyés aux galères», ce qui provoqua la fuite générale des truands [23] .

Bien que frequemment cité, cet épisode n’est noestné nulle part avant la parution en 1844 de l’ouvrage d’Horace Raisson, la Police de Paris 1667-1844 . История Роджера Шартье оспаривает подлинность дисперсии суда Чудес от Ла Рейни, источник души, не подтвержденный свидетельством. Il s’agit probablement d’une littéraire de Raisson [24] .

La Reynie работает в нескольких центрах правонарушений : торговые дома и торговые центры 60 000 truands marques au fer rouge . Parallèlement, une politique d’enfermement systématique dans les établissements de l’Hôpital général fut menée. Toutefois, petit à petit, voleurs et mendiants повторяют владение des lieux.

À partir de 1750, le système répressif perdit du terrain au profit d’une démarche des hygiénistes et des médecins.

Le , un édit royal ordonna la destroy total de toutes les masures du Fief d’Alby pour y etablir un marché des marées. Mais le lieu avait si mauvaise réputation que les maeyeurs refusèrent de s’y installer. Le lieu fut investi par les forgerons (d’où le nom de «rue de la Forge») On lit parfois que le nom du boulevard et du Quartier de Bonne-Nouvelle viennent de ce que les Parisiens se réjouirent de cette «bonne nouvelle» [25] , mais en réalité il vient de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, dont la première version fut consacrée en 1551 sous ce nom (qui se réfère à l’Annonciation).

Mais le lieu avait si mauvaise réputation que les maeyeurs refusèrent de s’y installer. Le lieu fut investi par les forgerons (d’où le nom de «rue de la Forge») On lit parfois que le nom du boulevard et du Quartier de Bonne-Nouvelle viennent de ce que les Parisiens se réjouirent de cette «bonne nouvelle» [25] , mais en réalité il vient de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, dont la première version fut consacrée en 1551 sous ce nom (qui se réfère à l’Annonciation).

[арт. nécessaire]

Les rues «de la Grande-Truanderie» и «de la Petite-Truanderie» (entre le boulevard de Sébastopol et le Forum des Halles) perpétuent le сувенир des cours des Miracles.

Первичные источники[модификатор | модификатор le code]

- Noël du Fail, Propos rustiques de maistre Léon Ladulfi, Champenois , Лион, Жан де Турн, 1547.

- Drachir d’Amorny (Richard de Romany), Le Carabinage et matoiserie soldatesque , Париж, 1616. Повторное впечатление, дополненное авангардными предложениями и заметками от Philomneste Junior, Genève, J.

Gay et fils éditeurs, 1867, [lire en ligne] .

Gay et fils éditeurs, 1867, [lire en ligne] . - Ollivier Chereau, Le Jargon ou Langage de l’Argot Reformé , édition critique annotée et commentée à partir des éditions lyonnaises complètes (1630, 1632, 1634) с дополнительными документами и словарем-глоссаром жаргонного словаря Delalivret , Париж, Оноре Чемпион, колл. «Тексты Возрождения», 2008.

- Анри Соваль, Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris , 3 тома, Charles Moette et Jacques Chardon, 1724, [lire en ligne] . Репродукция en offset de la première édition (Париж, 1724 г.), введение Мишеля Флери, Париж, Éditions du Palais-Royal, et Genève, Minkoff Reprint, 1974, 3 vol. в-8°, XXI-11-672, 759 et 682-91-40 стр. , [compte rendu en ligne] .

- Louis Lafaist Cimber, Félix Danjou, Archives curieuses de l’histoire de France, depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII, ou Коллекция редких и интересных произведений, хроник, мемуаров, брошюр, писем, сочинений, протоколов.

. . : ouvrage destiné à servir de complément aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber , t. 15, Париж, 1837 г., с. 243–270, [lire en ligne] .

. . : ouvrage destiné à servir de complément aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber , t. 15, Париж, 1837 г., с. 243–270, [lire en ligne] . - Roger Chartier, Figures de la gueuserie , тексты, представленные Роджером Шартье, Монтальба, колл. «Bibliothèque bleue», 1982, 448 с.

Библиография[модификатор | код модификатора]

- Мишель Обуэн, Арно Тейссье, Жан Тулар (дир.), История и словарь полиции дю Мойен Веге à nos jours , Роберт Лаффон, колл. «Букен», 2005.

- Роже Шартье, « Les élites et les gueux : quelques représentations ( XVI E — XVII E Siècles) », Revue D’Istoire Moderne et Современ , N O 371« Marginalites et Criminalité à l’é é.

é é 371 «Marginalites et Criminalité à l’é é é 371« Marginalités et criminalité à l’é é ». , с. 376-388 (lire en ligne) .

é é 371 «Marginalites et Criminalité à l’é é é 371« Marginalités et criminalité à l’é é ». , с. 376-388 (lire en ligne) . - Roger Chartier, «La «Monarchie d’argot» entre le mythe et l’histoire» , dans Les marginaux et les exclus dans l’histoire: Cahiers Jussieu n o 5 , Париж, Union générale d’éditions, сб. «18/10» ( n o 1290), , 439 стр. (ISBN 2-264-00971-3, презентация на английском языке) , стр. 275-311.

- Робер Шене, SDF, прогулы и убийцы в Париже дю Руа-Солей , Париж, L’Esprit frappeur, 1998. Дополнение к названию Преступления, посты и несчастья в Париже дю Руа-Солей , Париж, Издания Наутилус, 2008, с.

157-167.

157-167. - Пьер Клеман, Полиция Су Людовика XIV , Париж, Академическая библиотека Дидье и Си, 1866, с. 134-135, [lire en ligne] .

- Bronislaw Geremek, Les Fils de Caïn: L’Image des Pauvres et des Vagabonds dans la littérature européenne du xv e Au XVII E SiCle 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.. Фламмарион, , 417 с. (ISBN 2-08-065506-X, PRésentation en Ligne)

РЕЗИДИТ: Bronislaw Geremek, Les Fils de Caïn: L’Image des Pauvres et des Des Des La LiTérature Européenne Du XV 3 3 3 3 3 3 3 .

3 3 . 3 . 3 . 3 . 9.2023 3 . 9.2023 . XVII e siècle [« Святая « Opery żebraczej » »], Париж, Фламмарион, колл. «История чемпионов» ( n o 387), , 416 стр. , почтовый индекс (ISBN 978-2-08-081387-9) .

3 3 . 3 . 3 . 3 . 9.2023 3 . 9.2023 . XVII e siècle [« Святая « Opery żebraczej » »], Париж, Фламмарион, колл. «История чемпионов» ( n o 387), , 416 стр. , почтовый индекс (ISBN 978-2-08-081387-9) . - Доминик Калифа, Les bas-fonds : histoire d’un imaginaire , Paris, Éditions du Seuil, coll. «L’Univers Historique», , 394 с.

(ISBN 978-2-02-096762-4, презентация на английском языке) , [презентация на английском языке] .

(ISBN 978-2-02-096762-4, презентация на английском языке) , [презентация на английском языке] . - Доминик Калифа, Жан-Клод Фарси, Атлас преступности в Париже. Du Moyen Âge à nos jours , Parigramme, 224 стр., 2015.

- Эрик фон Кремер, « Le type du faux mendiant dans les littératures romanes depuis le Moyen Âge jusqu’au XVII e siècle », Commentationes Humanarum Litterarum , Helsingfors, Societas Scientiarum Fennica, vol. XIII , n o 6, .

- Эрик Ле Набур, La Reynie, le policier de Louis XIV , Perrin, 1991.

- Maria Ley-Deutsch, Le Gueux chez Victor Hugo , Paris, E. Droz, coll. « Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo » ( n о IV ), , 490 стр.

- Horace Raisson, Histoire de la Police de Paris 1667-1844 , Paris, B. Dusillion Éditeur, 1844, p. 39–42, [lire en ligne] .

- Андре Риго, Париж, ses rues et ses fantômes. La vraie cour des Miracles , Berger-Levrault, 1972, стр. 231-326.

- Jacques Saint-Germain, La Reynie et la Police au Grand Siècle d’Après de nombreux документы inédits , Париж, Хашетт, 1962.

- Лазар Сенеан, Источники древнего жаргона. Премьера тома. Des origines à la fin du XVIII e siècle , Paris, Librairie ancienne Honoré et Édouard Champion Éditeurs, 1912. Réédition (fac-simile): Genève, Slatkine, 1973, [lire en ligne] 90.

- Валери Турей, Vol et brigandage au Moyen Âge , Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le Nœud gordien », , 310 с.

(ISBN 2-13-053970-X, презентация на английском языке) .

(ISBN 2-13-053970-X, презентация на английском языке) . - Valérie Toureille, « UNE вклада à la Mythologie des Monarchies du Crime: Le procès des coquillards à dijon en 1455 », Revue du Nord , N O 371,

- Валери Турей, «Королевы преступлений. Entre mythe et réalité», в исполнении Т. Хильтмана (реж.), Королевские «другие». Études sur la royauté comme notion hiérarchique dans la société du bas Moyen Âge , Мюнхен/Париж, Oldenbourg Verlag/Institut historique, Ateliers des DHIP, 4, 2010, p. 146-154, [lire en ligne] .

- Морис Влоберг, De la cour des Miracles au gibet de Montfaucon , Paris, éditions Jean Naert, 1928 (8 декабря 1930 г.), 248 стр., in-4°

Статьи connexes[modifier | код модификатора]

Sur les autres projets Wikimedia :

- Мове-гарсон

- Оливье Шеро.

- Нотр-Дам де Пари де Виктор Гюго.

- Le Furet , полоса рисунков Жана Оливье и Эдуардо Коэльо.

- Infirmité et pauvreté au Moyen Âge

Lien externe [модификатор | код модификатора]

- История и традиции Франции : Курс чудес

Примечания[модификатор | код модификатора]

Ссылки[модификатор | код файла модификатора]

- d’entre les portes Saint-Denis et Montmartre, où on les [les gueux] voyoit ordinairement le soir, tout l’esté, danser, jouer et rire, et se donner du bon temps : ceste place ainsi nommée à case que lesdits gueux ne se trouvoient boiteux et ulcérez que hors icelle. » dans L. Cimber et Félix Danjou, Archieuses de l’histoire de France, depuis XI jusqu’à Louis XVIII, ou Коллекция редких и интересных произведений, хроник, мемуаров, брошюр, писем, сочинений, протоколов … : ouvrage destiné à servir de complément aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber , том 15, Париж, 1837, стр.

250-251.

250-251. - ↑ Paris à travers les siècles, том 1, стр. 363 Анри Гурдон де Женуйяк

- ↑ Les Cours des Miracles de Paris [1].

- ↑ Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), 19 e quartier, Bonne Nouvelle, îlot n°22 à 24, cote F/31/82/12 [archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/ видениеneuse.php].

- ↑ a et b Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), 19 e quartier, Bonne Nouvelle, îlot n°1, cote F/31/82/01 [archives.paris.fr/arkotheque /visionneuse/visionneuse.php].

- ↑ Afin de sauver la vie de Pierre Gringoire égaré dans la cour des Miracles et bien près d’êtrependu par les sinistres gueux qui la peuplent, la bohémienne Эсмеральда épouse le poète une nuit de janvier 1482.

- ↑ Андре Риго утверждает, что « для того, чтобы представить суд чудес, который существует, il faut d’abord Faire abstraction de l’image reflétée par le miroir déformant du romantisme, et balayer de sa memoire les différentes moutures de Нотр-Дам де Пари que le cinéma nous a données.

Il faut surtout s’efforcer de chasser de sa pensée les mots Moyen Âge . » ( Paris, ses rues et ses fantômes. La vraie cour des Miracles , Berger-Levrault, 1972, с. 234). Voir également Maria Ley-Deutsch, Le gueux chez Victor Hugo , Париж, Librairie E. Droz, Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo, 1936.

Il faut surtout s’efforcer de chasser de sa pensée les mots Moyen Âge . » ( Paris, ses rues et ses fantômes. La vraie cour des Miracles , Berger-Levrault, 1972, с. 234). Voir également Maria Ley-Deutsch, Le gueux chez Victor Hugo , Париж, Librairie E. Droz, Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo, 1936. - ↑ Подвеска Le nom d’un mendiant qui avait été «grand Coesre» trois ans; ce gueux célèbre se faisait promener dans une charrette tirée par deux grands chiens ; il mourut sur la roue à Bordeaux (Ribton Turner, A history of vagrants and Vagrancy , p. 519, примечание 1, d’après le texte d’Olliver Chereau).

- ↑ Paul Bru, Histoire de Bicêtre (хоспис, тюрьма, больница): d’après des documents historiques , préf. M. le Dr Bourneville, Глава II, «Les mendiants», Hôpital Général, p. 15.

- ↑ Paul Bru, Histoire de Bicêtre (хоспис, тюрьма, больница): d’après des documents historiques , préf.

M. le Dr Bourneville, Глава II, «Les mendiants», Hôpital Général, p. 15-16.

M. le Dr Bourneville, Глава II, «Les mendiants», Hôpital Général, p. 15-16. - ↑ Альфред Франклин, Les anciens plan de Paris, notes historiques et topographiques , Париж, 1878 г.

- ↑ Cité par Bronisław Geremek, Les Fils de Caïn. Образ бедняков и бродяг в европейской литературе .

- ↑ [2].

- ↑ Kraemer 1944, с. 264.

- ↑ Plan Bullet et Blondel de 1676

- ↑ Риффоде, Рифоде

- ↑ Histoires de Paris : Le récit des argotiers du Jargon, mettant en avant l’origine de la communauté et les article la réglementant sur histoires-de-paris

- ↑ Жиль Маршал: Bourreaux de travail

- ↑ Appelées potences à l’époque.

- ↑ Поль Лакруа, Фердинанд Сере: Le moyen âge et la renaissance: histoire et description des mœurs …, Volume 1

- ↑ Рифоде

- ↑ Пьер

- ↑ Гораций Рессон, Histoire de la Police de Paris 1667-1844 , Paris, B.

Dusillion Éditeur, 1844, с. 39–42, [lire en ligne] .

Dusillion Éditeur, 1844, с. 39–42, [lire en ligne] . - ↑ Статья Dansson «La «Monarchie d’argot» entre le mythe et l’histoire» (1979), Roger Chartier souligne que « le fait est moins connu qu’il ne semble puisque le récit «canonique» de la scène, copié d’historien en historien, remonte à une description donnée malheureusement sans référence par H. Raisson en 1844 ». De fait, Horace Raisson se contente d’évoquer comme source « une costance du temps, demeurée jusqu’à ce jour inédite » . Dans une note de son article, Roger Chartier établit ainsi la chaîne des emprunts : « H. RAISSON, la Police de Paris 1667-1844 , Paris, 1844, p. 39-42 ; P. CLEMENT, la Police sous Louis XIV , Paris, 1866, p. 134-135 ; M. CHASSAIGNE, la Lieutenance générale de Police à Paris , Paris, 1906, p. 52 ; enfin, le plus que médiocre C.

DUPILLE, Histoire de la Cour des Miracles , Paris, 1971, p. 189-192. ». Анекдот о дисперсии суда о чудесах от лица Ла Рейни в отношении человека и репризы без проверки Р. ШЕСНЕ, SDF, проступки и убийцы в Париже дю Руа-Солей , Париж, 1998 г., редитируйте название Преступления, посты и несчастные случаи в Париже дю Руа-Солей , Париж, 2008 г., стр. 157-167.

DUPILLE, Histoire de la Cour des Miracles , Paris, 1971, p. 189-192. ». Анекдот о дисперсии суда о чудесах от лица Ла Рейни в отношении человека и репризы без проверки Р. ШЕСНЕ, SDF, проступки и убийцы в Париже дю Руа-Солей , Париж, 1998 г., редитируйте название Преступления, посты и несчастные случаи в Париже дю Руа-Солей , Париж, 2008 г., стр. 157-167. - ↑ «Enigmes, légendes et mystères du Vieux Paris» автора Патрика Хеммлера, гида-конференциера де ла Виль де Пари, Диплом Школы Лувра, издание J.P. Gisserot / Collection Patrimoine Culturel / Paru en 04/2006

- Исторический портал

- Portail de Paris

Нотр-Дам де Пари | История, стиль, огонь и факты

Нотр-Дам де Пари , также называемый Собор Парижской Богоматери , кафедральный собор в Париже. Это самый известный из готических соборов средневековья, отличающийся своими размерами, древностью и архитектурным интересом.

Нотр-Дам находится в восточной части острова Сите и был построен на руинах двух более ранних церквей, которым предшествовал галло-римский храм, посвященный Юпитеру. Собор был инициирован Морисом де Сюлли, епископом Парижа, который около 1160 года задумал преобразовать в единое здание в большем масштабе руины двух более ранних базилик. Первый камень был заложен папой Александром III в 1163 году, а главный престол освящен в 1189 году.. Хор, западный фасад и неф были завершены к 1250 году, а портики, часовни и другие украшения были добавлены в течение следующих 100 лет.

Подробнее по этой теме

Париж: Нотр-Дам де Пари

В восточной части острова Сите находится собор Нотр-Дам де Пари , который расположен в месте, которое парижане…

Собор Парижской Богоматери состоит из хора и апсиды, короткого трансепта и нефа, окруженного двойными проходами и квадратными часовнями. Его центральный шпиль был добавлен во время реставрации в 19 в.века, заменив оригинал, который был полностью удален в 18 веке из-за нестабильности. Внутренние размеры собора составляют 427 на 157 футов (130 на 48 метров) в плане, а высота крыши составляет 115 футов (35 метров). Две массивные башни в стиле ранней готики (1210–1250 гг.) венчают западный фасад, разделенный на три этажа, двери которого украшены прекрасной резьбой в стиле ранней готики и увенчаны рядом фигур ветхозаветных королей. Две башни имеют высоту 223 фута (68 метров); шпили, которыми они должны были быть увенчаны, так и не были добавлены. В восточной части собора апсида имеет большие окна фонаря (добавлены в 1235–1270 гг.) и поддерживается одноарочными контрфорсами более смелого готического стиля Rayonnant, особенно примечательного своей смелостью и изяществом. Только три больших окна-розетки собора сохранили свое стекло 13-го века.

Внутренние размеры собора составляют 427 на 157 футов (130 на 48 метров) в плане, а высота крыши составляет 115 футов (35 метров). Две массивные башни в стиле ранней готики (1210–1250 гг.) венчают западный фасад, разделенный на три этажа, двери которого украшены прекрасной резьбой в стиле ранней готики и увенчаны рядом фигур ветхозаветных королей. Две башни имеют высоту 223 фута (68 метров); шпили, которыми они должны были быть увенчаны, так и не были добавлены. В восточной части собора апсида имеет большие окна фонаря (добавлены в 1235–1270 гг.) и поддерживается одноарочными контрфорсами более смелого готического стиля Rayonnant, особенно примечательного своей смелостью и изяществом. Только три больших окна-розетки собора сохранили свое стекло 13-го века.

Собор Парижской Богоматери претерпевал повреждения и разрушения на протяжении веков. После Французской революции его спас от возможного разрушения Наполеон, короновавший себя императором Франции в соборе в 1804 году. Нотр-Дам претерпел капитальную реставрацию под руководством французского архитектора Эжена-Эммануэля Виолле-ле-Дюка в середине 19 века.

Les jours suivants on le bat, autant que s’il y avoit manqué afin de l’endurcir aux coups et on continue de le battre jusqu’à ce qu’il soit devenu insensible. Alors, pour faire un second chef-d’œuvre, ses compagnons le conduisent à quelque lieu grand et public, comme le cimetière Saint-Innocent. S’ils y voient une femme à genoux aux pieds de la Vierge ayant sa bourse pendue au côté, ou une autre personne avec une bourse aisée à couper, ou quelque selected semblable facile à dérober, ils lui commandent de faire ce vol en leur présence et à la vue de tout le monde. À peine est-il parti, qu’ils disent aux passants en le montrant au doigt: «Voilà un coupeur de bourses qui va voler cette personne». A cet avis, chacun s’arrête et le reviewe sans faire démonstration de rien. À peine a-t-il fait le vol, que les passants et les délateurs le prennent, l’injurient, le battent, l’assomment sans qu’il ose déclarer ses compagnons ni meme faire semblant de les connaître. Cependant, force gens s’assemblent et s’avancent pour voir ou pour apprendre ce qui se passe.

Les jours suivants on le bat, autant que s’il y avoit manqué afin de l’endurcir aux coups et on continue de le battre jusqu’à ce qu’il soit devenu insensible. Alors, pour faire un second chef-d’œuvre, ses compagnons le conduisent à quelque lieu grand et public, comme le cimetière Saint-Innocent. S’ils y voient une femme à genoux aux pieds de la Vierge ayant sa bourse pendue au côté, ou une autre personne avec une bourse aisée à couper, ou quelque selected semblable facile à dérober, ils lui commandent de faire ce vol en leur présence et à la vue de tout le monde. À peine est-il parti, qu’ils disent aux passants en le montrant au doigt: «Voilà un coupeur de bourses qui va voler cette personne». A cet avis, chacun s’arrête et le reviewe sans faire démonstration de rien. À peine a-t-il fait le vol, que les passants et les délateurs le prennent, l’injurient, le battent, l’assomment sans qu’il ose déclarer ses compagnons ni meme faire semblant de les connaître. Cependant, force gens s’assemblent et s’avancent pour voir ou pour apprendre ce qui se passe. Ce malheureux et ses camarades les pressent, les fouillent, coupent leurs bourses, sondent leurs poches et faisant plus de bruit que tous les passants ансамбль,tyrent subtilement de leurs mains leur nouveau maître et se sauvent avec lui et avec leurs vols. »

Ce malheureux et ses camarades les pressent, les fouillent, coupent leurs bourses, sondent leurs poches et faisant plus de bruit que tous les passants ансамбль,tyrent subtilement de leurs mains leur nouveau maître et se sauvent avec lui et avec leurs vols. » Gay et fils éditeurs, 1867, [lire en ligne] .

Gay et fils éditeurs, 1867, [lire en ligne] . . . : ouvrage destiné à servir de complément aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber , t. 15, Париж, 1837 г., с. 243–270, [lire en ligne] .

. . : ouvrage destiné à servir de complément aux collections Guizot, Buchon, Petitot et Leber , t. 15, Париж, 1837 г., с. 243–270, [lire en ligne] . é é 371 «Marginalites et Criminalité à l’é é é 371« Marginalités et criminalité à l’é é ». , с. 376-388 (lire en ligne) .

é é 371 «Marginalites et Criminalité à l’é é é 371« Marginalités et criminalité à l’é é ». , с. 376-388 (lire en ligne) . 157-167.

157-167. 3 3 . 3 . 3 . 3 . 9.2023 3 . 9.2023 . XVII e siècle [« Святая « Opery żebraczej » »], Париж, Фламмарион, колл. «История чемпионов» ( n o 387), , 416 стр. , почтовый индекс (ISBN 978-2-08-081387-9) .

3 3 . 3 . 3 . 3 . 9.2023 3 . 9.2023 . XVII e siècle [« Святая « Opery żebraczej » »], Париж, Фламмарион, колл. «История чемпионов» ( n o 387), , 416 стр. , почтовый индекс (ISBN 978-2-08-081387-9) . (ISBN 978-2-02-096762-4, презентация на английском языке) , [презентация на английском языке] .

(ISBN 978-2-02-096762-4, презентация на английском языке) , [презентация на английском языке] .

(ISBN 2-13-053970-X, презентация на английском языке) .

(ISBN 2-13-053970-X, презентация на английском языке) .

250-251.

250-251. Il faut surtout s’efforcer de chasser de sa pensée les mots Moyen Âge . » ( Paris, ses rues et ses fantômes. La vraie cour des Miracles , Berger-Levrault, 1972, с. 234). Voir également Maria Ley-Deutsch, Le gueux chez Victor Hugo , Париж, Librairie E. Droz, Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo, 1936.

Il faut surtout s’efforcer de chasser de sa pensée les mots Moyen Âge . » ( Paris, ses rues et ses fantômes. La vraie cour des Miracles , Berger-Levrault, 1972, с. 234). Voir également Maria Ley-Deutsch, Le gueux chez Victor Hugo , Париж, Librairie E. Droz, Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo, 1936. M. le Dr Bourneville, Глава II, «Les mendiants», Hôpital Général, p. 15-16.

M. le Dr Bourneville, Глава II, «Les mendiants», Hôpital Général, p. 15-16. Dusillion Éditeur, 1844, с. 39–42, [lire en ligne] .

Dusillion Éditeur, 1844, с. 39–42, [lire en ligne] . DUPILLE, Histoire de la Cour des Miracles , Paris, 1971, p. 189-192. ». Анекдот о дисперсии суда о чудесах от лица Ла Рейни в отношении человека и репризы без проверки Р. ШЕСНЕ, SDF, проступки и убийцы в Париже дю Руа-Солей , Париж, 1998 г., редитируйте название Преступления, посты и несчастные случаи в Париже дю Руа-Солей , Париж, 2008 г., стр. 157-167.

DUPILLE, Histoire de la Cour des Miracles , Paris, 1971, p. 189-192. ». Анекдот о дисперсии суда о чудесах от лица Ла Рейни в отношении человека и репризы без проверки Р. ШЕСНЕ, SDF, проступки и убийцы в Париже дю Руа-Солей , Париж, 1998 г., редитируйте название Преступления, посты и несчастные случаи в Париже дю Руа-Солей , Париж, 2008 г., стр. 157-167.