VICTORIA МАРИНА | Петербургский театральный журнал (Официальный сайт)

И снова бард чужую песню сложит.

И, как свою, ее произнесет.

О. Мандельштам

В Музее А. Ахматовой Марина Азизян реализовала проект «Под Вифлеемской звездой. Рождество в нашем доме». Художница явилась автором, вдохновителем, организатором и спонсором празднества. Как требует дух времени, о последнем следует сказать особо. М. А. ни у кого не просила денег, в материальной части предприятия ей помог завпост Малого оперного, директор театральных мастерских «Возрождение» Г. Г. Галицкий, которого она не устает благодарить. Остальное — за ее счет: суммы с точки зрения отдельного, «нормального» человека очень заметные. Но даже для таких нищих организаций, как музей или библиотека, незначительные. Марина пошла, можно сказать, традиционным путем творческого человека, собрав возле себя энтузиастов и сама вложив… все, что имела: талант, время, силы, стремление к совершенству и прочие ценности, которые, скажем поперек духа времени, только и обеспечивают успех.

ТЕАТР СРЕДЫ

Марина Азизян и ее праздник.

Фото из Музея А.Ахматовой

Шереметевский дворец, примыкающий к нему флигель — Фонтанный дом и садик между ними — место не простое. Его силу ощущают все, хоть сколько-нибудь чувствительные люди. Здесь время, нет, не остановилось, а наслаивается одно на другое, так что образуется некая воронка, завихрение, сгусток, в котором легко рифмуются века.

Шереметевский дворец заметно ушел в землю. Он многократно перестраивался. Этажи находятся на разных уровнях. Потолки — то низки, то неожиданно высоки. В нем нет классицисткой строгости: уют и величие — рядом, камерное пространство готово раскрыться полетным простором Белого зала.

В Фонтанном доме, где нынче Музей А. Ахматовой, комнаты невелики, но с высокими потолками. Выставочный зал Музея весьма неудобен для экспозиции, но, несмотря на это, любим художниками, зачарованными магией места.

Выставочный зал Музея весьма неудобен для экспозиции, но, несмотря на это, любим художниками, зачарованными магией места.

В этом пространстве жили две легенды русской культуры: Параша Жемчугова — во дворце и Анна Ахматова — в Фонтанном доме, и нет ничего удивительного, что именно сюда к ней из Серебряного века пришла — и осталась — «Поэма без героя». Уж больно удобное место, чтобы заблудиться и перепутать временные потоки.

Понимать все это следует буквально (или почти буквально), как понимают художники, свободно оперирующие хронотопом и чуткие к «гению места».

***

Проблема в том, что нас преследует хроническое невезенье, начиная от попыток помпезных празднеств во дворцах и кончая реставрацией «Бродячей собаки». Беда заключается в нарушении чувства пропорций, понимаемых двояко: как пропорции архитектурные и как масштаб, качество и смысл совершаемого действия. Мы — и значительность дворцового пространства — две вещи несовместные. Парад оборачивается пародией. Эффект возникает порой просто непереносимый для глаза, будто тебя выворачивает наизнанку. Чтобы лучше понять о чем речь, возьмите и посмотрите фотографию Хусида в интерьере Екатерининского дворца в Царском селе.

Чтобы лучше понять о чем речь, возьмите и посмотрите фотографию Хусида в интерьере Екатерининского дворца в Царском селе.

Одной из причин, заставивших меня отказаться от работы в штабе Марафона «Возрождение», было физически невыносимое зрелище серых суетливых муравьев под кессонированным потолком Деревянной гостиной во Дворце Белосельских-Белозерских. Осознание безнравственности происходящего пришло вслед «неудобоваримому» зрелищу.

Что касается Серебряного века, то он столь же манок, сколь и недоступен. Но дворцы здесь ни при чем. Театрализованный быт и карнавалы Серебряного века разворачивались в КАМЕРНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ПОЛУПОДВАЛАХ АРТИСТИЧЕСКИХ КАФЕ, а не во дворце, на городской площади или широкой деревенской улице. МИФОЛОГИЯ ТВОРИЛАСЬ В КОМНАТЕ. Но дело имели с настоящими стихиями. Их пытались заговорить. Или раскрепостить. В любом случае играли с ними.

Вторая черта — ЛЮБИТЕЛЬСТВО ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, освобожденных от обязательств, накладываемых профессией. Поэты читали стихи экспромтом. Имена актрис Н. Волоховой или О. Судейкиной вошли в культуру, но не в историю театра. Иная профессия надевалась как маска и эффект возникал подобный же: освобождаясь от себя, становились проводниками стихий… в интерьер не вмещающихся. Комната от стихии защищает. Здесь же вмещала. И не вместила. Но это их проблемы.

Поэты читали стихи экспромтом. Имена актрис Н. Волоховой или О. Судейкиной вошли в культуру, но не в историю театра. Иная профессия надевалась как маска и эффект возникал подобный же: освобождаясь от себя, становились проводниками стихий… в интерьер не вмещающихся. Комната от стихии защищает. Здесь же вмещала. И не вместила. Но это их проблемы.

***

Спектакль М.Азизян: кукла Св.Мария, финальный апофеоз, кукла Ангел.

Фото из Музея А.Ахматовой

На прошлое, 1997-го года Рождество Марина Азизян устроила кукольное представление для внуков и друзей у себя в мастерской. Идея перенести домашний праздник (несколько расширив его) в иное пространство пришла естественно. И столь же естественно, что после недолгих поисков выбор пал на Фонтанный дом. Уж больно со-масштабны были МЕСТО и ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Блистательный живописец с поэтическим мышлением, опытный художник-постановщик, всю жизнь проработавший в кино, Марина тут же оценила возможности натуры (места), которая при минимальной достройке начнет активно работать. Постановочный ход художницы был прост и точен. С точки зрения «высокой теории» это: а) называется подражанием действию — действием же; б) является очевидным примером театра среды, когда участники и зрители располагаются в общем пространстве. Как говорил Мейерхольд, «пропитываются его атмосферой». Так в его «Дон Жуане», где герой был еще и великим Лицедеем, зрители… играли самих себя, зрителей торжествующего Театра.

Постановочный ход художницы был прост и точен. С точки зрения «высокой теории» это: а) называется подражанием действию — действием же; б) является очевидным примером театра среды, когда участники и зрители располагаются в общем пространстве. Как говорил Мейерхольд, «пропитываются его атмосферой». Так в его «Дон Жуане», где герой был еще и великим Лицедеем, зрители… играли самих себя, зрителей торжествующего Театра.

При всем сходстве со сценариями прошлого, празднество «Под Вифлеемской звездой» имеет ряд иных черт. Перед нами — ДЕЙСТВО ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ (в душе, конечно же, и для себя), причем отмечается ХРИСТИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО (что существенно), понимаемое как СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК.

Конечно, так было всегда. Но сегодня нам, что Рождество, что Святки… Границы размыты, а вместе с ними размыт и смысл СО-БЫТИЯ. Чему и кому мы СО-бытийствуем, неясно нам самим. Отсюда столь сильный пародийный эффект наших действ.

ХУДОЖНИК В ПРИСУТСТВИИ ПРАЗДНИКА

Актеры-студенты IIIкурса СПГАТИ.

Фото из Музея А.Ахматовой

Марина обратилась к сотрудникам двух Музеев (Театрального и Музея А. Ахматовой), к знакомым художникам и актерам-кукольникам (без профессионалов все-таки не обошлось). И началась цепная реакция творчества. Актер и педагог Ю. Дормидонтов со своими студентами взялся играть первую, повествующую о рождении Христа, часть «Рождественского цикла», дополнив ее второй частью — «Действом об Ироде» *. Художникам Марина разослала письма с приглашением участвовать в выставке. Кому-то рассказала по телефону о том, что делает сама… Этого оказалось достаточным: зерно идеи улавливалось сразу.

* Последняя часть игралась ими раньше в рамках концертной программы.

Любопытны две детали: во-первых, состав участников. Марина обращалась ко многим (но не всем) известным мастерам Петербурга. В ее список попали лишь те, кто имеет вкус к «тусовке», любит участвовать во всяких светских начинаниях. «Отшельники» остались дома.

Во-вторых, то, что количество участников и работ не было известно до последнего дня. Марина не боялась импровизации и экспромта — необходимых моментов действа.

Марина не боялась импровизации и экспромта — необходимых моментов действа.

Она безошибочно задела струну, вибрация которой вызывает мгновенную реакцию у двух типов людей: у крестьян и у художников (в широком смысле слова). Закон фольклорного карнавала — все превращается во все. Никаких дополнительных средств. Ничего лишнего. Мастер лепит из того материала, что есть под рукой, а мастером становится каждый! Преображаются предметы, материалы, люди. Энергия творчества заразительна, втягивает как в воронку, обретает силу взрыва. Состояние полетности пьянит и охватывает, как пламя.

ОСТОРОЖНЕЙ С ОГНЕМ!

В глубокой украинской деревне довелось видеть, как творился настоящий карнавал. Его организатором была объявлена… я. Нечего говорить об испытанном ужасе. Но колхоз кормил меня целый месяц и отступать было некуда. Бояться, как оказалось, тоже нечего. Хватило малого толчка, чтобы за один (!) вечер деревенские девчата «соорудили» маскарад со всеми его костюмами и атрибутами. Когда наутро под музыку целого оркестра чертей над праздничным шествием воздвиглись фигуры Петуха и Козы в пестрых лентах, стало радостно и жутко: в каких глубинах подсознания обитают эти бессмертные славянские тотемы?!

Знаете, что в карнавале самое страшное? Ощущение, что энергия, так легко и сладостно вспыхнувшая, выходит из-под контроля. Тебя подминает. Страх гибельного растворения в стихии. Как известно, духа вызвать легко, труднее от него избавиться.

Тебя подминает. Страх гибельного растворения в стихии. Как известно, духа вызвать легко, труднее от него избавиться.

ВЫСТАВКА

Н.Савинова. Ангел. Фарфор. Роспись. Фото из музея А.А.Ахматовой

Н.Савинова. Благовещенье. Часы. Фарфор. Роспись.

Фото из музея А.А.Ахматовой

Статуэтки из коллекции М.Фокина.

Фото из архива Театрального музея.

Ее уровень был обеспечен уровнем имен, «естественно высок», что неудивительно: многие из участников числятся авторами Русского музея. Удивляет точное попадание в «жанр», всеми уловленный и почувствованный. Это небольшой сдвиг в быт или в соседнюю область искусства. То самое ЛЮБИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ. Легкое дыхание, без тени натуги или напряга, что накладывает обязательность мастерства и профессии. Настрой, обеспеченный импровизацией. Но как мало значит слово — и как много действие, рождающее неповторимый вкус свободы!

Симптоматично отсутствие на выставке собственно театралов: Земцова, Мокров, Чередникова, Орлов… не приняли участие в акции. Отсутствовали, может быть, потому что ИГРА — для них не игра, а каждодневная профессия?

Отсутствовали, может быть, потому что ИГРА — для них не игра, а каждодневная профессия?

Выставлены не «шедевры», а именно «попутное творчество». Или творчество «на перекрестке искусств». Есть и «нормальные» произведения, но тон задает иное. Известный керамист А. Задорин показывает живописный холст. Мэтр росписи по фарфору В. Васильковский — карандашные рисунки, что в шутку делал к очередному Новому году Петуха, Лошади, Собаки… Семья художников Васнецовых — самодельные игрушки, которые дарились на Новый год, а годы эти падали на тот «отрезок истории», когда Рождество справлять запрещалось. Внимательный глаз уловит в васнецовских подарках — рождественский привкус. Н. Савинова выставила свои знаменитые фарфоровые часы, построенные как театрик с фигурками, представляющими сцены Благовещения и Рождества. А над ними — так к месту! — парили рыжеволосые ангелы с кобальтовыми крыльями. Наконец, искусствовед, автор работ по теории композиции С. Даниэль показал живописную работу. Но не только. Чете Даниэлей принадлежит одно из чудес вечера — елка из свечей. Это целый аттракцион, но о нем позднее.

Чете Даниэлей принадлежит одно из чудес вечера — елка из свечей. Это целый аттракцион, но о нем позднее.

Да и сама экспозиция доделывалась постепенно, в ходе Рождества обрастала подробностями… Такими немаловажными, как целый стенд пластики кобальтового фарфора, созданного послушницами Голутвинского монастыря… А также старинными рождественскими открытками и старыми куклами… А также стендом с раритетами (усилия Театрального Музея и Музея А. Ахматовой). Вот эскиз первой постановки «Щелкунчика»,.. статуэтки из коллекции М. Фокина, где на терракотовые фигурки надеты платья из настоящей ткани… Наконец, фотографии встречи Нового — 1917-го — года в доме у Саломеи Андронниковой. О-го, а участники-то в коронах из бумаги! Блоковский бал бумажных королев — 1907-й год, здесь — 1917-й. Десятилетие игр по принципу фольклорного карнавала, когда вызываются древние — небезопасные — демоны. Нет, не будем сюда заглядывать. Отгородимся тонкой стенкой христианского Рождества, которым защитилась сама Марина.

Первая часть представления «Под Вифлеемской звездой» играется в преддверии, в аванзале Зала Белого. Чтобы из Фонтанного дома попасть в Шереметевский дворец, нужно всего лишь пройти…

…ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ (догадка)

При переходе обжигает мысль — не это ли место дало название интермедии в ахматовской «Поэме без героя»? «Через площадку» — во дворце, там, где проносится карнавал 13-го года? «Через площадку» — где легко ошибиться дверью и попасть в гости к автору «Поэмы…» в Фонтанный дом? Даже если догадка не верна фактически, то верна поэтически. Лестничный переход вызвав память о «Поэме…», тем самым вводит происходящее в ее пространство. В контекст Серебряного века.

Но сегодня ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ мы попадаем в… звездное небо Рождества.

СВЕТ И ТЬМА В ПОНИМАНИИ МАРИНЫ АЗИЗЯН

Ноктюрн считается одним из самых сложных жанров, в котором могут работать только великие колористы.

Ноктюрн в живописи доводилось видеть достаточно. Театральные эскизы и ночные сцены в спектакле — тоже видела. Ноктюрн в сценографии вижу в первый раз.

Ноктюрн в сценографии вижу в первый раз.

Таинство ночного неба давно не дает покоя Марине Азизян. Сладкое чудо «Двенадцатой ночи» (эскизы к балету Б. Эйфмана). Затем северное, загадочно глядящее во всю оконную ширь небо в эскизе к балету «Экзерсис XX» (Театр «Малый балет», С.-Петербург). Сейчас — реальная комната, ставшая… небесной тьмой.

Зал (за которым отныне закрепилось наименование «Синий») малоосвещен и невелик (всего 35 мест). Марина с помощниками выкрасила стены тем глубоким синим, когда цвет превращается в тон. И наоборот — тьма просвечивает цветом. Христос родился в яслях, где под лучом Вифлеемской звезды смиренно золотилась солома. Этим нежным, пронизывающим синь блеском художница… декорировала стены. Да, именно так. Не сухой травой, а ее блеском. Хрупкие лучики опоясывают зал, выгибаясь над дверями дугами арок. Пастушеские венки. Светозарные нимбы. Над каждым — розетка зонтичного цветка. Марина использует естественный блеск соломинок, бронза на них все равно скользит и не держится. Зато серебряным на стенах от руки написаны стихи «Рождественского цикла» И. Бродского.

Зато серебряным на стенах от руки написаны стихи «Рождественского цикла» И. Бродского.

Почему Бродского? Почему, например, не Пастернака? Конечно, помимо культа Ахматовой в Музее существует под-культ Бродского. Иногда вообще не понимаешь, чей это музей. Художница учитывает, так сказать, особенности площадки. И все-таки… Как и зачем стихи на стенах?

Вязь стихотворных строчек вспыхивает при движении света. Освещение скудное, как и полагается пещере. Несмотря на это, — нет, благодаря этому! — световая мистерия продолжает разыгрываться перед глазами. Звездная пыль, звезды и их осколки, скользящие блики… глубокие провалы-пещеры тона.

В зале, кроме кресел, всего пара объектов: рама обычной комнатной ширмы с натянутыми нитями фольги; ширма собственно кукольного театра, сама по себе являющаяся предметом декоративного искусства под названием не менее скромным, чем «Рождение цвета из глубин Вселенной» — так играет, тлея и мерцая, это сооружение из тафты и парчи, прошитых рельефным позументом. Наконец, полупрозрачная глыба елки-звезды.

Наконец, полупрозрачная глыба елки-звезды.

Действо о рождении Христа разворачивается почти безмолвно. Но не беззвучно. Собственно оно все сплетено из движущихся звуков и красок. Стук Иосифова молоточка, свист птиц, живое пение актеров, звуки грозы — трясущаяся серебряная борода дождя…

Здесь действуют природа и ангелы, говорят корова, ослик и простодушные пастухи с кавказским акцентом. Главные герои — безмолвны. Марина не стала трогать Священное писание и предпочла вовсе лишить текста главных героев, доверив действие визуальному ряду. Неспешно плывут над ширмой сгустки драгоценного цвета: жемчужный ангел с лилией,.. лучи ресниц и мелкие звездочки на голубой вуали Св. Марии,.. золото рыжей бороды Волхва… Их действие — в важном молчании. Их речь — в переливах цвета. Он не просто богат, а роскошен. Буквально пластичен, ибо рожден не краской, а реальной игрой настоящих фактур.

Парадокс в том, что кукол… плохо видно. В небогатом освещении цвет угадывается, чудится, мнится, иногда вспыхивая при поворотах несложных (по технике) перчаточных кукол. Они красивее… чем надо.

Они красивее… чем надо.

А PARTE

Когда в середине нынешнего века вошли в моду вертолетные съемки над городом, то обнаружилось, что на вершинах готических соборов находится огромное количество скульптуры, просто невидимой с земли. Средневековые художники презирали функцию, не доверяли здравому смыслу — и даже глазу. Зато верили в Бога и необходимость совершенства. Говоря сегодняшним языком, являлись перфекционистами. И были правы. Настоящий художник — всегда перфекционист.

О чуде рождения Христа художник рассказывает чудом рождения цвета. Порой невидимого, но действенного самой возможностью явиться глазу.

БЛОУ-АП

Фотосъемка и доводка на компьютере дали любопытные эффекты. Крупный план Св. Марии обнаружил ее очевидно «армянское происхождение»: печаль в темных очах,.. характерный рисунок черт,.. роднящих небольшую куклу с «Армянской Мадонной» Суренянца — алтарным образом из Эчмиадзина.

Дальше — больше. Фотовспышка превратила глубокий синий, которым выкрашены стены, в зрелую бирюзу. Сделала плоским пространство: ширма с разноцветными куклами «влипла» в стены, украшенные орнаментом стихотворных строчек. Предметы оказались разделенными лишь графической обводкой тени. И тогда изображение стало подобным… иранской миниатюре. Думаю, об этом вряд ли подозревает сама Марина. Представьте плоскую иранскую миниатюру, «разложенную» на пространство. И реальное пространство, превращенное в плоскость миниатюры. Об этом-то эффекте идет речь. Так вот, каковы Ваши «глубины», Марина Цолаковна! Потому-то Вам захотелось расписать стены стихами.

Сделала плоским пространство: ширма с разноцветными куклами «влипла» в стены, украшенные орнаментом стихотворных строчек. Предметы оказались разделенными лишь графической обводкой тени. И тогда изображение стало подобным… иранской миниатюре. Думаю, об этом вряд ли подозревает сама Марина. Представьте плоскую иранскую миниатюру, «разложенную» на пространство. И реальное пространство, превращенное в плоскость миниатюры. Об этом-то эффекте идет речь. Так вот, каковы Ваши «глубины», Марина Цолаковна! Потому-то Вам захотелось расписать стены стихами.

Пряная, утонченная чувственность, что разлита в представлении, оказалась созвучна «восточной теме», издавна присутствующей в воздухе Петербурга, как занесенный дальним ветром аромат.

КУЛЬМИНАЦИЯ

Заканчивается 25-минутное кукольное представление, но длится пребывание в пространстве поэзии. В темноте зала светится прекрасное, как луна, лицо Марины, зажигающей елку. Сделанная из стеариновых свечей полупрозрачная пирамида стоит в неглубоком бассейне с водой. Его дно расписано морскими звездами и «рифмуется» с небом. Огни свечей вспыхивают разом в воздухе и в воде. Дети собираются вокруг бассейна, зажигают крохотные свечки на лодочках, пускают их плыть… Рождение стихий является кульминацией действа. Их магия завораживает: от елки, воды, огня… не оторваться ни детям, ни взрослым. Из Синего зала все выходят притихшими.

Его дно расписано морскими звездами и «рифмуется» с небом. Огни свечей вспыхивают разом в воздухе и в воде. Дети собираются вокруг бассейна, зажигают крохотные свечки на лодочках, пускают их плыть… Рождение стихий является кульминацией действа. Их магия завораживает: от елки, воды, огня… не оторваться ни детям, ни взрослым. Из Синего зала все выходят притихшими.

Как говорилось, особая пропорция камерного интерьерного пространства и стихий мне кажется характерной чертой Серебряного века. Для участников стихии выглядят еще обманчиво ручными. Мнимо послушными. Еще не вырвавшимися на простор и подчиненными бумажной короне.

Эту пропорцию угадала — НО НЕ ДАЛА НАРУШИТЬ — Марина, защитившись (и очистившись) Рождеством и детством. «Никаких ряженых» — таково одно из требований художницы. Праздник задумывался как христианский и детский. Поэтому…

…ТЕНЬ, ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

Вторая часть «Рождественского цикла» — «Действо об ироде (реж. Ю. Дормидонтов, исполнители — студенты-кукольники III курса Академии театрального искусства) играется уже на выставке. Сделанный руками исполнителей Вертепчик с куклами является одновременно и экспозиционным объектом. Просто перед ним ставятся стулья и рассаживаются дети. Входят регент и четверо певчих в венках, в руках у них прутики с бумажными ангелами. Вертепчик оживает: крохотные куколки,.. кажущиеся фантастическими и значительными, лица поющих, освещенные снизу маленькой плошкой. Действие строится на контрасте подчеркнуто гротескных кукольных эпизодов и возвышенно прозрачного пения комментирующего Хора.

Сделанный руками исполнителей Вертепчик с куклами является одновременно и экспозиционным объектом. Просто перед ним ставятся стулья и рассаживаются дети. Входят регент и четверо певчих в венках, в руках у них прутики с бумажными ангелами. Вертепчик оживает: крохотные куколки,.. кажущиеся фантастическими и значительными, лица поющих, освещенные снизу маленькой плошкой. Действие строится на контрасте подчеркнуто гротескных кукольных эпизодов и возвышенно прозрачного пения комментирующего Хора.

Что говорить, лучше раз увидеть, чем много раз услышать. Признаться, слушая в институте спецкурс по фольклорному театру, я недоумевала: «Ну, первая часть Рождественского цикла — понятна: Рождество Христово — СОБЫТИЕ. Но чем так приглянулся народу Ирод — непонятно!» Впервые ответ был получен, когда в 1990 году в рамках режиссерской лаборатории А. Васильева был показан спектакль реж. М. Изюмского по пьесе Святого Дмитрия Ростовского. Там Ирод был крупной драматической фигурой, обуреваемой страстями, но способной к раскаянию. На обсуждении Васильев практически не стал разбирать спектакль, приняв его целиком и ограничившись замечанием о том, что в нем есть «святость» (о необходимости святости говорил накануне Е. С. Калмановский). Но то было представление драматическое.

На обсуждении Васильев практически не стал разбирать спектакль, приняв его целиком и ограничившись замечанием о том, что в нем есть «святость» (о необходимости святости говорил накануне Е. С. Калмановский). Но то было представление драматическое.

В кукольном спектакле, простодушно и легко сыгранном студентами, отчетливо звучала история о том, как безобразия Ирода были прекращены Смертью. Незамысловатый сюжет обладает чистой красотой формулы или шахматной задачи. Во-первых, устанавливает иерархию сил: подчиненность социального, преходящего — экзистенциальному, вечному. Во-вторых, не без юмора находит применение и место одной из самых страшных фигур карнавала — Смерти. Универсальный образ всех времен и народов. Прототип венецианской баутты, в свою очередь ставшей костюмом Неизвестного в «Маскараде» Мейерхольда-Головина. «Лишняя тень», затесавшаяся в толпу ряженых*. В «Действе об Ироде» она не лишняя, а «пристроенная к делу». Такое, с налетом традиционного комизма — но вполне христианское и вполне безопасное — решение предлагает кукольный сюжет, неслучайно считающийся гениальным.

*В «Поэме…» (и на карнавале) «Лишняя тень» «без лица и названья» не только Смерть. У последней «лицо» есть. Вида и облика не имеет другой персонаж — нечистый (без-вид, аморфность, отсутствие формы — таковы его черты).

Представление в Музее А. Ахматовой обращено в первую очередь к глазу, а затем через подсознание задевает пятую стихию творчества и шестое чувство поэзии, которые ведают «блаженным наследством блуждающих снов» (О. Мандельштам). Как и полагается художнику, Марина О-ПЛОТНИЛА действенные силы праздника. СОЗДАЛА ЕГО ПЛОТЬ. Его пластическую среду, где нашлось место и куклам, и подаркам для детей, и выставке, порой даже захламленной экспонатами. Празднество неоднократно продлевалось, срок показа был увеличен вдвое, с ним было жалко расставаться…

Вслед за восхищенным молчанием возникает тяга к осознанию. Об одном из вопросов — соотнесенности и отталкивании представления с эстетикой Серебряного века — кое-что сказано в статье. Но есть и другие. Марина, например, счастливо миновала ренановские соблазны. Но в ее представлении отчетливо звучит мотив святости самого факта рождения. Чувственность — сколь угодно утонченная — подталкивает обожествить тело. Мотив, художникам чрезвычайно близкий, бессознательно ими исповедуемый. Наверное, есть и другие темы. Как всякое заметное явление, Маринино действо заставляет работать чувство и ум.

Но в ее представлении отчетливо звучит мотив святости самого факта рождения. Чувственность — сколь угодно утонченная — подталкивает обожествить тело. Мотив, художникам чрезвычайно близкий, бессознательно ими исповедуемый. Наверное, есть и другие темы. Как всякое заметное явление, Маринино действо заставляет работать чувство и ум.

ИЗ ПОДСЛУШАННЫХ РАЗГОВОРОВ

— Почему кукла грустная? — спрашивает ребенок.

***

— Кто ваш любимый персонаж?

— Ослик, — отвечают студенты-кукольники.

***

— Какая магия в этих простых действах! Но почему, почему все-таки Бродский, а не Пастернак? (Зрительница-интеллектуалка.)

***

— А что здесь снимать? (на пленку-авт.) (Посетитель-«фармацевт».)

О НЕОБХОДИМОСТИ КЛАССОВОГО ПОДХОДА К ИСКУССТВУ

Акция в Музее А. Ахматовой высветила еще одну сторону проблемы. Дело в том, что обаяние сделанного Мариной Азизян доступно не всем. К нему безразличен целый класс людей, лишенных поэтического чувства и художественного чутья. Те, кого Пронин называл «фармацевтами» и брал плату за вход. К силе пространства они нечувствительны. Происходящее воспринимают точечно: вот выставка, которую они не смотрят… Вот спектакль, порой скучный, так как в нем нет событий и мало текста. Самое большее — на них производят впечатление известные имена участников. А так, ничего особенного… В лучшем случае, они способны лишь платить деньги, чтобы числиться, нет, не гостями и не зрителями, а всего только недоумевающими свидетелями на пиру чужого (и чуждого им) духа. Те неимущие, у которых и должно отниматься.

Те, кого Пронин называл «фармацевтами» и брал плату за вход. К силе пространства они нечувствительны. Происходящее воспринимают точечно: вот выставка, которую они не смотрят… Вот спектакль, порой скучный, так как в нем нет событий и мало текста. Самое большее — на них производят впечатление известные имена участников. А так, ничего особенного… В лучшем случае, они способны лишь платить деньги, чтобы числиться, нет, не гостями и не зрителями, а всего только недоумевающими свидетелями на пиру чужого (и чуждого им) духа. Те неимущие, у которых и должно отниматься.

Январь 1998 г.

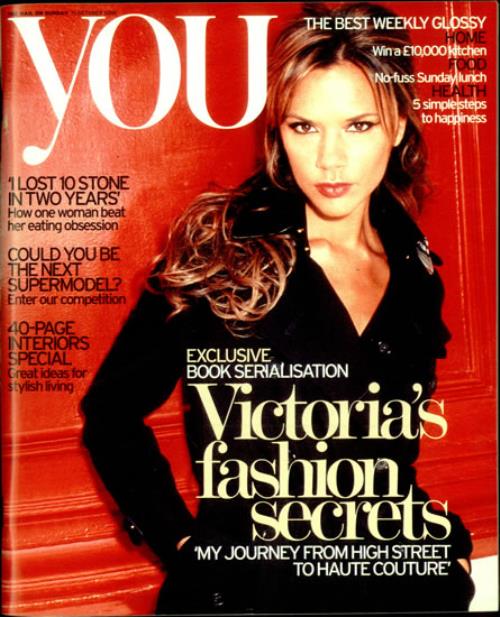

Виктория Мысак о пути женщины в бизнесе

Виктория Мысак, бизнес-леди, серийный предприниматель, мотиватор и меценат поделилась своей историей успеха и советами для девушек, желающих связать свою жизнь с бизнесом.

— Виктория, расскажите о себе и своих достижениях. Что вызывает особую гордость?

— Я предпочитаю, чтобы мои дела и результаты трудовой деятельности говорили сами за себя. Мой девиз: никогда не унывать! Одним из ярких личных достижений считаю свою способность находить эффективное решение любой задачи в кратчайшие сроки. Я получаю удовольствие от постоянного саморазвития по всем направлениям жизни.

Мой девиз: никогда не унывать! Одним из ярких личных достижений считаю свою способность находить эффективное решение любой задачи в кратчайшие сроки. Я получаю удовольствие от постоянного саморазвития по всем направлениям жизни.

— Вы закончили институт с красным дипломом и всегда стремитесь всё делать на максимальный балл? Насколько сложно быть перфекционистом?

— Да, действительно, я окончила с отличием МГИМО, в учебе больше всего нравился процесс обучения и общение с уникальными людьми из самых различных сфер.

Как ни странно, я не стремлюсь всё сделать на отлично, но уже давно убедилась, что репутация дорого стоит в любой сфере, поэтому прикладываю все усилия, чтобы делать лучше и больше, чем от меня могут ждать.

— Мы знаем, что у вас сейчас несколько проектов. Расскажите о них подробнее и какой из них основной?

— Сейчас я выделяю три основных проекта, это: организация мероприятий, путешествия по России и лаборатория инновационных бизнес-решений. Для меня важно, не только реализовать свои бизнес-идеи, но и помочь талантливым и профессиональным людям монетизировать свои знания и умения.

Для меня важно, не только реализовать свои бизнес-идеи, но и помочь талантливым и профессиональным людям монетизировать свои знания и умения.

Каждый проект по-своему интересен и перспективен, поэтому я стараюсь равномерно распределять время и силы между ними. Более того, если присмотреться, то можно найти точки пересечения между ними, что помогает достичь эффекта синергии.

— Почему решили развивать ещё и туристическое направление?

— Я заметила, что наличие нескольких проектов, в моём случае, позволяет не углубляться в каждый проект настолько, что я из владельца бизнеса превращаюсь в «самонанятого». Более того, когда я вижу возможности и перспективы, то считаю важным не упустить этот момент. А сейчас именно такое время.

— Как удается совмещать активную жизнь бизнес-леди и семейную жизнь, где вы жена и мама?

— Совмещать эти сферы оказалось сложной задачей. Признаюсь, что периодически я всё же ухожу в работу с головой, но с годами стала это быстро отслеживать и корректировать. Стараюсь привести к балансу простым распределением времени, расставляя приоритеты моего личного участия и погружения в бизнес-процессы. Если мне нужно несколько дней задерживаться на работе, то я стараюсь максимально освободить выходной, либо приехать раньше и весь вечер посвятить сыну и семье.

Стараюсь привести к балансу простым распределением времени, расставляя приоритеты моего личного участия и погружения в бизнес-процессы. Если мне нужно несколько дней задерживаться на работе, то я стараюсь максимально освободить выходной, либо приехать раньше и весь вечер посвятить сыну и семье.

— Планируете ли Вы делиться своими знаниями и опытом на аудиторию, как спикер? Возможно, у Вас уже есть мысли по созданию собственного курса, например, об эффективном управлении бизнесом?

— Да, я давно об этом думаю и уверена, что могла быть полезной начинающим предпринимателям, особенно женщинам. Всё-таки бизнес — это исконно мужская территория, и женщинам приходится постоянно жонглировать своими женскими обязанностями и временем.

С годами, я научилась принимать тот факт, что другие сотрудники справятся с решением проблемы, не обязательно хуже, а иногда и лучше, но просто по-другому. Желание делать всъ самостоятельно, потому что никто не сможет это сделать лучше, приводит к быстрому выгоранию и потере контакта с близкими.

— Что Вас по-настоящему вдохновляет и дарит состояние счастья?

— Безусловно, это путешествия с семьёй, когда ты в прямом смысле открываешь новые горизонты, радуешься открытиям своего ребёнка, разговорам по душам с мужем.

— Вам важен больше процесс или результат?

— Результат мотивирует, процесс закаляет. Опыт приобретается в процессе, самооценка растёт от достижения желаемого результата.

— Каковы дальнейшие планы?

— Развивать существующие проекты, постоянно наращивая обороты, как в финансовом плане, так и с точки зрения личностного роста, создание сильной и устойчивой команды.

— Как сейчас справляетесь с нынешней ситуацией?

— Пытаюсь не концентрировать внимание на проблемах, а стараюсь найти новые возможности в сложившихся обстоятельствах.

Пандемия и нынешние изменения привели меня к перезапуску существующей компании, а также к запуску двух новых направлений: лаборатория инновационных бизнес-решений и путешествия по России.

Я искренне люблю Россию и хочу, чтобы каждый принимал тот факт, что для улучшения качества жизни в стране необходимо личное участие всех, без исключения.

Я встречаю огромное количество талантливых и думающих людей, поэтому считаю необходимым объединять усилия и помогать друг другу расти.

— Что можете посоветовать женщинам, которые хотят начать свой бизнес?

-Прежде всего, разобраться с собой и проработать свои страхи и комплексы. Четко осознать готовы ли вы к жизни, где неопределённость и риски — это неотъемлемая часть предпринимательской деятельности и не бояться этого, а видеть перспективы и пути решения.

Более того я создала сообщество для женщин, которые хотят найти баланс между своим Я, семьёй и бизнесом! Приглашаю присоединиться к нему по ссылке:

https://t.me/Woman_Wealth_Club

Анжела Строганова

Фото предоставлены из личного архива

Журнал обожаемого винтажного магазина / Для всего прекрасного и женственного — пометка «Журнал Виктория»

Журнал обожаемого винтажного магазина / Для всего прекрасного и женственного – с пометкой «Журнал Виктория»Ода винтажной Виктории: май 1996 года

Давайте еще раз вернемся к страницам одного из, если не самого любимого из когда-либо существовавших журналов, журнала Victoria. Впервые я открыл для себя журнал Victoria после того, как наткнулся на сообщение Tumblr, высмеивающее журнал, и, хотя сатира не пропала…

Впервые я открыл для себя журнал Victoria после того, как наткнулся на сообщение Tumblr, высмеивающее журнал, и, хотя сатира не пропала…

Продолжить чтение (0 комментариев)

Ода винтажной Виктории: май 1996 г.

Ода винтажной Виктории: декабрь 1988

Что ж, я полностью отказался от идеи ежемесячной оды моему любимому винтажному журналу о стиле жизни… однако это особенный пост, потому что в нем представлен декабрьский номер 1988 года. из моей коллекции винтажных журналов Victoria…

Продолжить чтение (0 комментариев)

Ода винтажной Виктории: декабрь 1988 года

Вдохновленный: Bell’occhio в Сан-Франциско

Мои мечты, схемы и планы относительно первого кирпича и раствора Adored Vintage довольно сильно изменились из-за Covid, и, честно говоря, я решил сократить планы на розничную продажу. магазин до некоторого времени…

магазин до некоторого времени…

Продолжить чтение (3 комментария)

Источник вдохновения: Bell’occhio в Сан-Франциско

Ода винтажной Виктории: июнь 1994

Я с нетерпением жду возможности просмотреть ежемесячный выпуск винтажного журнала Виктория, чтобы поделиться с вами, дорогие друзья, его замечательными страницами и тем, как они меня так вдохновляют! Я пропустил май, а июнь почти закончился (где же…

Продолжить чтение (0 комментариев)

Ода винтажной Виктории: июнь 1994 г.

Ода винтажной Виктории: выпуск, апрель 1994 г.

Очередной выпуск (хоть и с опозданием на неделю, извините, друзья!) моей ежемесячной оды моему любимому винтажному журналу Виктория! Я никак не мог решить, какой апрельский номер выбрать из моей коллекции, и остановился на 19-м. 94, потому что он содержит один…

94, потому что он содержит один…

Продолжить чтение (0 комментариев)

Ода винтажной Виктории: выпуск, апрель 1994 г.

Ода винтажной Виктории: выпуск, март 1990 г.

Официально наступил третий день акции «Безопаснее дома» в Орегоне, хотя в моем маленьком магазинчике уже около двух недель все как-то не так. Я и моя команда постепенно приспосабливаемся к…

Продолжить чтение (2 комментария)

Ода винтажной Виктории: выпуск, март 1990 г.

Икс

Удалить

Удалить

Удалить

Кулинарные книги, рецепты и биография журнала Victoria

x

Добро пожаловать, чтобы съесть ваши книги!

Если вы впервые здесь, вы можете узнать немного больше о том, как работает этот сайт.